2013년 이맘때였다. 한 시민 강좌에서 정치철학자 김만권 박사를 처음 봤다. 미국 뉴스쿨에서 〈정치적 적들 간의 화해를 위한 헌법 짓기〉라는 논문을 마치고 10년 만에 모국으로 돌아온 그였다. 처음 시민 강좌를 한 날, 그는 눈물을 내비쳤던 것 같다. 한국 땅에서 모국어를 쓰며 정치철학을 이야기하는 것이 그에게 어떤 의미였을까.

그 후 변함없이 그는 대중 강연을 이어가고 있다. 고대부터 지금까지의 정치사상 텍스트를 길잡이 삼아 한국 사회와 국가를, 정의를, (불)평등을, 자유주의를, 민주주의를, 정치를 시민들과 함께 탐구하는 강좌다. 강연 중간중간 그는 시를 읊는다. 김광규의 ‘희미한 옛사랑의 그림자’, 브레히트의 ‘노동자가 의사에게 하는 말’, 마종기의 ‘대화’, 박노해의 ‘다 다르다’…. 우리 곁의 사람들과 사회를 지그시 응시하고, 짐짓 지나치기 쉬운 것들을 보여주려 애쓰는 시와 시인들을 소개한다. 한때 시를 짓는 시인이 되고 싶었다는 그는 이제 “서로가 서로를 돌보는 사회”를 짓는 일에 작은 힘을 보태고 싶다고 이야기한다.

이 책 〈김만권의 정치에 반하다〉는 그렇게 시민들과 ‘길 위의 정치철학 교실’에서 함께한 시간을 책으로 엮은 것이다. 책을 보면 실제로 강연장에 있는 듯, 친근하고 생생한 말로 정치철학을 전하고 있다. 정치철학은 첫눈에는 어려워 보이지만 사람들 속에 존재하는 우리가 늘 고심하는 주제다. 오늘의 뉴스를 보면서 자연스레 솟구치는 질문들 말이다. 국가는 왜 존재하는가? 왜 (불)평등을 말해야 하는가? 정치가 우리를 자유롭게 할 수 있을까? 민주주의가 밥 먹여줄까? 누가 우리를 어떻게 대표할까? 무엇이 정치의 신뢰를 만드는가? 일상의 무게가 무겁게 느껴진다면, 정치를 외면할 것이 아니라 정치에 다가서는 일이 먼저일 테다. ‘정치에 반(反)하던 사람들도 반하게 만드는 정치’라는 중의적 의미로 제목을 지은 이유다.

-

‘좋은 책’ 말고 ‘좋아하는 책’

읽을 만한 책 좀 소개해달라는 요청을 자주 받는다. 시를 읽고 싶다, 니체를 읽겠다, 독서모임 하겠다며 강연장에서 혹은 이메일로 생면부지의 사람이 물어올 땐 난처하다. 나는 책 소...

‘좋은 책’ 말고 ‘좋아하는 책’

읽을 만한 책 좀 소개해달라는 요청을 자주 받는다. 시를 읽고 싶다, 니체를 읽겠다, 독서모임 하겠다며 강연장에서 혹은 이메일로 생면부지의 사람이 물어올 땐 난처하다. 나는 책 소...

-

마주 앉아 나누는 ‘보통의 행복’

이 책의 번역 초고가 들어왔을 때다. 한달음에 읽고는 마음이 들떴다. 편집에 참고할 만한 자료를 얻고자 저자들의 근황을 검색하는데, 이런… 공저자 중 한 명인 아마미야 마미의 부고...

마주 앉아 나누는 ‘보통의 행복’

이 책의 번역 초고가 들어왔을 때다. 한달음에 읽고는 마음이 들떴다. 편집에 참고할 만한 자료를 얻고자 저자들의 근황을 검색하는데, 이런… 공저자 중 한 명인 아마미야 마미의 부고...

-

작가와 주인공이 맞닥뜨린 마음들

나에게는 ‘돌려보지 않은 마음의 열쇠’ 같은 것이 몇 개 있다. 항상 마음을 짓누르고 있지만 한 번도 열쇠를 돌려서 열어본 적이 없는. 첫 번째 열쇠는 아버지에 대한 알 수 없는 ...

작가와 주인공이 맞닥뜨린 마음들

나에게는 ‘돌려보지 않은 마음의 열쇠’ 같은 것이 몇 개 있다. 항상 마음을 짓누르고 있지만 한 번도 열쇠를 돌려서 열어본 적이 없는. 첫 번째 열쇠는 아버지에 대한 알 수 없는 ...

-

현실은 부조리하고 이념은 길 잃어도

‘80년대’ 5월은 정말 뜨거웠다. 이미 3~4월부터 기획된 ‘전두환 군사독재 타도’를 위한 시위와 농성, 타격전을 쉴 새 없이 이어나가야 했다. 비장했지만 두려웠다. 많은 사람들...

현실은 부조리하고 이념은 길 잃어도

‘80년대’ 5월은 정말 뜨거웠다. 이미 3~4월부터 기획된 ‘전두환 군사독재 타도’를 위한 시위와 농성, 타격전을 쉴 새 없이 이어나가야 했다. 비장했지만 두려웠다. 많은 사람들...

-

과학은 잘 몰라도 과학적이면 좋겠어

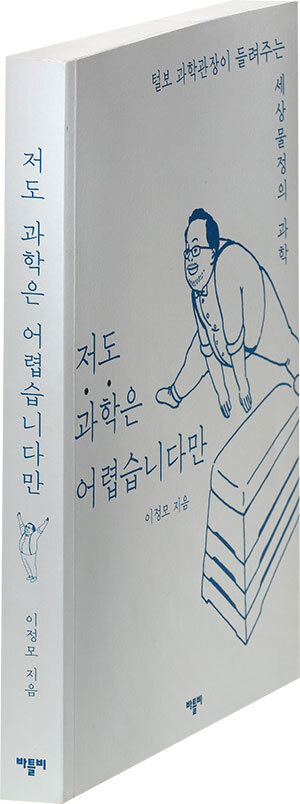

저자 이름만 보고 일단 집어 드는 책이 있다. 이정모 서울시립과학관 관장의 책도 그중 하나인데, 과학에 문외한인 내게 이미 몇 차례 한없이 친절한 ‘과학 대중서’의 세계를 맛보여주...

과학은 잘 몰라도 과학적이면 좋겠어

저자 이름만 보고 일단 집어 드는 책이 있다. 이정모 서울시립과학관 관장의 책도 그중 하나인데, 과학에 문외한인 내게 이미 몇 차례 한없이 친절한 ‘과학 대중서’의 세계를 맛보여주...

-

매일 아침 창밖에 마법이 펼쳐진다면

창밖에서 사람들이 웅성거리는 소리가 들립니다. 창밖을 내다보던 윌리엄은 너무 궁금해서 재빨리 계단을 뛰어 내려갑니다. 세상에! 하룻밤 사이에 마법처럼 부엉이 나무가 나타났습니다. ...

매일 아침 창밖에 마법이 펼쳐진다면

창밖에서 사람들이 웅성거리는 소리가 들립니다. 창밖을 내다보던 윌리엄은 너무 궁금해서 재빨리 계단을 뛰어 내려갑니다. 세상에! 하룻밤 사이에 마법처럼 부엉이 나무가 나타났습니다. ...

-

그냥 고양이를 봐 기분이 좋아질 거야

SF 소설가 곽재식씨가 최근 출간한 작법서 〈항상 앞부분만 쓰다가 그만두는 당신을 위한 어떻게든 글쓰기〉에는 재미있는 조언이 하나 있다. 쓰다가 막히면 ‘고양이’ 얘기를 하라는 것...

그냥 고양이를 봐 기분이 좋아질 거야

SF 소설가 곽재식씨가 최근 출간한 작법서 〈항상 앞부분만 쓰다가 그만두는 당신을 위한 어떻게든 글쓰기〉에는 재미있는 조언이 하나 있다. 쓰다가 막히면 ‘고양이’ 얘기를 하라는 것...

-

새로 나온 책 [새로 나온 책]

불편한 온도 하명희 지음, 강 펴냄 “크레인 박수를 칠 줄 알아야 진짜 크레인 조종사가 되는 거라고 말했어요.” ‘크레인 연대 춤’이라는 게 있다. 크레인의 팔 노릇을 하는 지브를...

새로 나온 책 [새로 나온 책]

불편한 온도 하명희 지음, 강 펴냄 “크레인 박수를 칠 줄 알아야 진짜 크레인 조종사가 되는 거라고 말했어요.” ‘크레인 연대 춤’이라는 게 있다. 크레인의 팔 노릇을 하는 지브를...