대한민국 최초의 국회의사당은 1948년 제헌국회가 열린 중앙청(옛 조선총독부 청사)이었다. 1950년 6·25 전쟁이 발발하면서 여러 장소로 옮겨다니던 국회는 1975년 지금의 자리, 서울특별시 영등포구 여의도동 1번지에 안착했다. 총공사비 135억원, 시멘트 64만 부대, 벽돌 850만 장, 연인원 100만명이 투입된 큰 공사 끝에, 대한민국 민주주의의 상징물이자 대표적인 현대 건축물로 거듭났다. 국회의사당은 올해로 딱 쉰 살이 되었다.

2024년 12월3일 밤, 국회의사당에 계엄군이 들이닥쳤다. 1980년 전두환이 비상계엄을 전국으로 확대하고 계엄군 98명을 국회로 보낸 지 44년 만이었다. 1980년 국회는 제 기능을 하지 못하고 사실상 해산됐지만 2024년 국회는 달랐다. 그날 밤 시민들은 거리로 나와 국회를 지켰고 계엄군은 우왕좌왕했으며 국회의원들은 봉쇄된 문을 뚫고 본회의장으로 모였다. 국회의장을 중심으로 국회의 모든 직원들이 한마음으로 움직였다. 그렇게 불법적인 비상계엄은 합법적으로 해제될 수 있었다.

계엄군과 정치인, 시민들이 뒤엉켜 저마다 치열한 밤을 보낸 그 공간에서 국회 직원들을 인터뷰하고 있다. 12·3 비상계엄 1주년 특집 다큐멘터리를 제작하기 위해서다. 그날 어떤 마음으로 국회를 향했고 구체적으로 어떻게 민주주의를 지켜낼 수 있었는지 들었다. 어느 비서관은 그날 밤 전체 점등 시스템이 없는 낡은 건물을 뛰어다니며 방마다 불을 켰다. 국회의장이 피신한 방의 위치를 숨기고 계엄군을 맞닥뜨릴 동료들의 시야를 확보하기 위해서였다. 비상계엄 해제 결의안 표결 준비가 완료되지 않은 본회의장 코앞까지 계엄군이 다가온 상황에서 국회의장에게 “버틸 수 있다”라고 말한 참모들의 마음은 어떤 것이었을까.

내란 특검이 수사 과정에서 발견한 여인형 전 방첩사령관의 메모에서 “미니멈, 안보 위기” “맥시멈, 노아의 홍수” 등의 내용이 나왔다. 비상계엄의 명분을 만들기 위해 북한과의 전면전까지 고려했던 것으로 보이는 증거다. 그날 밤 모두의 힘으로 비상계엄을 해제하고 되찾은 평화가 얼마나 소중한지 깨닫게 되는 나날이다. 곧 1년 전 그날이 돌아온다. 어떻게 그런 일이 일어날 수 있었을까. 2024년 대한민국 국민이 맞이한 비상계엄을 곱씹고 또 곱씹어야 한다. 일주일간 국회의사당을 드나들며 촬영한 그날의 이야기는 12월2일 〈시사IN〉 유튜브 채널을 통해 공개된다.

-

노란봉투법, 정년 연장, 국민연금에 대한 조금 다른 생각 [프리스타일]

얼마 전 노란봉투법에 대해 기사를 썼다. 법의 취지대로 하청 노동자들에게 더 많은 자원이 배분되려면, 원청 정규직 노동자들의 연대가 필요하다는, 다소 논쟁적인 내용이었다. 예컨대 ...

노란봉투법, 정년 연장, 국민연금에 대한 조금 다른 생각 [프리스타일]

얼마 전 노란봉투법에 대해 기사를 썼다. 법의 취지대로 하청 노동자들에게 더 많은 자원이 배분되려면, 원청 정규직 노동자들의 연대가 필요하다는, 다소 논쟁적인 내용이었다. 예컨대 ...

-

“한숨 쉬면 구속시킨다”는 제주지법의 그 판사 이야기 [프리스타일]

지난 3월, 제주에서 있었던 재판 이야기다. 2023년 3월에 제주교도소 앞에서 제주공안탄압대책위 주최로 기자회견과 집회가 열렸다. 경찰과 충돌이 있었다. 두 여성 활동가가 기소되...

“한숨 쉬면 구속시킨다”는 제주지법의 그 판사 이야기 [프리스타일]

지난 3월, 제주에서 있었던 재판 이야기다. 2023년 3월에 제주교도소 앞에서 제주공안탄압대책위 주최로 기자회견과 집회가 열렸다. 경찰과 충돌이 있었다. 두 여성 활동가가 기소되...

-

유혹의 최전선에서 유튜브 영상을 만들며 [프리스타일]

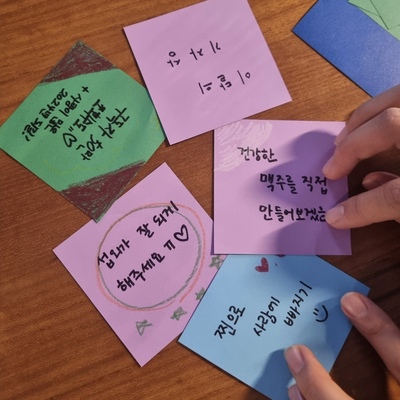

회사 근처 카페에 ‘소원을 들어주는 트리’가 있었다. 2023년 크리스마스를 앞두고 손님들이 적어 붙인 메모로 만든 나무였다. 동료들은 “진심으로 사랑에 빠지기” “섭외가 잘되게 ...

유혹의 최전선에서 유튜브 영상을 만들며 [프리스타일]

회사 근처 카페에 ‘소원을 들어주는 트리’가 있었다. 2023년 크리스마스를 앞두고 손님들이 적어 붙인 메모로 만든 나무였다. 동료들은 “진심으로 사랑에 빠지기” “섭외가 잘되게 ...

-

이삭줍기에 실패한 수많은 날들에 부쳐 [프리스타일]

“됐어요, 당장 나가세요.” 아직 바람이 차갑던 봄날이었다. 고독사를 취재하러 갔다가 들른 부동산이었다. 공인중개사에게 명함을 내밀자마자 문전박대를 당했다. 여기뿐일까. “아이고,...

이삭줍기에 실패한 수많은 날들에 부쳐 [프리스타일]

“됐어요, 당장 나가세요.” 아직 바람이 차갑던 봄날이었다. 고독사를 취재하러 갔다가 들른 부동산이었다. 공인중개사에게 명함을 내밀자마자 문전박대를 당했다. 여기뿐일까. “아이고,...