경험이 쌓이면, 내 몸 하나 건사하는 것쯤은 쉬울 줄 알았다. 애석하게도 게으름은 나이를 먹는다고 줄어들지 않았고, 나쁜 습관을 고치는 건 점점 어려워졌다. 특히 쇼츠로 출퇴근 시간을 버틴 이후로는 머릿속에 어딘가 나사가 풀려 덜그럭대는 느낌이 들었다. 몰려드는 허무함에 몸은 축 늘어졌고, 정서적인 에너지는 고갈되었다.

뭔가 변화가 필요하다고 생각될 즈음 이 책을 펼쳤다. 낭만적인 제목과 달리 이 책에서 저자가 가장 강조하는 부분은 ‘생활’이다. 저자가 말하는 ‘지적 생활’은 거창하지 않다. 위대한 현인의 뛰어난 학문적 성취나 예술가의 거대하고 추상적인 업적을 의미하는 게 아니다. 그보단 부단히 수양하며 자신만의 시선으로 세상을 버티는 것에 가깝다. 여기에는 당연히 고통이 수반된다. 절제가 필요하고 반복적인 훈련이 등장한다. 특히 저자는 몸의 중요성을 역설한다. 몸과 정신을 버티게 만드는 것은 결국 습관이다. 저자는 당혹스러울 만큼 ‘좋은 습관’을 만들기 위한 세부 지침을 안내한다.

저자가 말하는 지적 생활은 결과물이 아니라 과정이다. 이 기준에 따르면 ‘지식’과 ‘지적인 삶’은 구분된다. 이 책은 19세기 한 지식인이 쓴 ‘쓴소리 모음집’ 내지는 ‘빅토리아 시대의 자기계발서’로 읽힌다. 그런데 에세이를 하나하나 곱씹으며 읽을 때마다, 이 쓴소리가 은근히 수긍할 만하다. 2020년대에 적합한 지적까지 넘친다. 왜 지적인 생활을 위해 체력이 중요한지, 강박이 얼마나 해로운지, 인간관계를 어떻게 정립할 것인지에 대해 고민의 씨앗을 남긴다.

워낙 오래된 글이다 보니 지금 시대에 맞지 않는 대목도 종종 발견된다. 하지만 시대의 변화를 감안하고 읽는다면 충분히 가치 있는 이야기가 많다. 동기부여에 집착하는 요즘 시대의 자기계발서보다 오히려 울림이 크다.

-

강한 러너가 되고 싶다면 [기자의 추천 책]

달리기는 개인적인 일이다. 누구도 대신 달려줄 수 없기에, ‘달린다’는 경험은 누군가의 내면에 보이지 않는 차이를 만들어낼 뿐이기에, 그 변화를 모르는 이들은 종종 달리는 사람에게...

강한 러너가 되고 싶다면 [기자의 추천 책]

달리기는 개인적인 일이다. 누구도 대신 달려줄 수 없기에, ‘달린다’는 경험은 누군가의 내면에 보이지 않는 차이를 만들어낼 뿐이기에, 그 변화를 모르는 이들은 종종 달리는 사람에게...

-

현대의학에서 발견한 인간의 얼굴 [기자의 추천 책]

668쪽짜리 두꺼운 의학 역사책을 읽으며 울고 웃었다면 믿을 수 있을까? ‘의학이 발견한 것은 병이 아니라 인간 자신이다’라는 책 소개 글처럼, 의학이 궁금해서 읽었지만 결국 책에...

현대의학에서 발견한 인간의 얼굴 [기자의 추천 책]

668쪽짜리 두꺼운 의학 역사책을 읽으며 울고 웃었다면 믿을 수 있을까? ‘의학이 발견한 것은 병이 아니라 인간 자신이다’라는 책 소개 글처럼, 의학이 궁금해서 읽었지만 결국 책에...

-

협동조합·농촌을 아낀 ‘참 좋은 기자’를 기억하며 [기자의 추천 책]

8월31일 저녁 7시. 경남 진주에서 사회적경제 일을 하는 정원각 전 아이쿱협동조합연구소 사무국장으로부터 전화를 받았다. ‘놀라지 말라고. 김현대 선배가 사고로 세상을 떠났다고.’...

협동조합·농촌을 아낀 ‘참 좋은 기자’를 기억하며 [기자의 추천 책]

8월31일 저녁 7시. 경남 진주에서 사회적경제 일을 하는 정원각 전 아이쿱협동조합연구소 사무국장으로부터 전화를 받았다. ‘놀라지 말라고. 김현대 선배가 사고로 세상을 떠났다고.’...

-

민주주의, 어떻게 하면 잘할 수 있을까 [기자의 추천 책]

정치학자 박상훈이 민주주의를 정면으로 다룬 이 책은, 제목처럼 ‘한국 사회의 시간 감각’에 대한 이야기로 시작한다.재독 학자의 에피소드가 인상적이다. 독일의 한국학 연구소 소속인 ...

민주주의, 어떻게 하면 잘할 수 있을까 [기자의 추천 책]

정치학자 박상훈이 민주주의를 정면으로 다룬 이 책은, 제목처럼 ‘한국 사회의 시간 감각’에 대한 이야기로 시작한다.재독 학자의 에피소드가 인상적이다. 독일의 한국학 연구소 소속인 ...

-

‘철학한다’는 말의 의미는 무엇인가 [기자의 추천 책]

‘삶을 살아내는 방식으로서의 철학’이라는 해석을 통해 서양 고대 철학의 전모를 탐구한 책이다. 고대 철학으로부터 철학이 시작된 만큼, ‘고대 철학이란 무엇인가’를 묻는 이 책은 필...

‘철학한다’는 말의 의미는 무엇인가 [기자의 추천 책]

‘삶을 살아내는 방식으로서의 철학’이라는 해석을 통해 서양 고대 철학의 전모를 탐구한 책이다. 고대 철학으로부터 철학이 시작된 만큼, ‘고대 철학이란 무엇인가’를 묻는 이 책은 필...

-

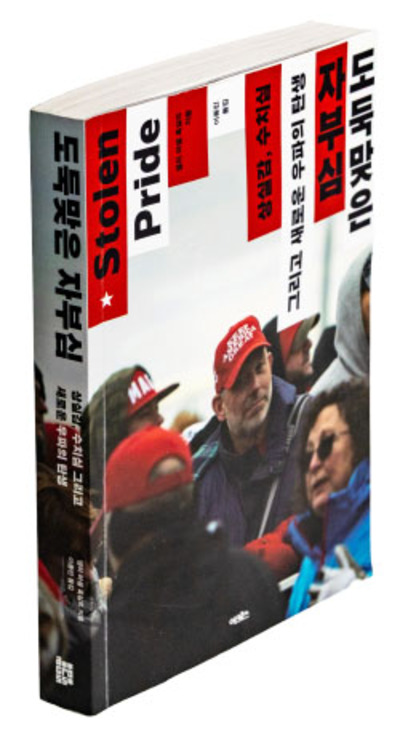

잃어버린 자부심, 극우의 ‘땔깜’이 되기 전에 [기자의 추천 책]

‘윤 어게인’ ‘부정선거 사형’ 따위 구호가 사방에서 울리고 있었다. 지난 8월22일 충북 청주에서 열린 국민의힘 전당대회 현장. ‘5명만 인터뷰하고 가자’고 속으로 되뇌던 중이었...

잃어버린 자부심, 극우의 ‘땔깜’이 되기 전에 [기자의 추천 책]

‘윤 어게인’ ‘부정선거 사형’ 따위 구호가 사방에서 울리고 있었다. 지난 8월22일 충북 청주에서 열린 국민의힘 전당대회 현장. ‘5명만 인터뷰하고 가자’고 속으로 되뇌던 중이었...