정치학자 박상훈이 민주주의를 정면으로 다룬 이 책은, 제목처럼 ‘한국 사회의 시간 감각’에 대한 이야기로 시작한다.

재독 학자의 에피소드가 인상적이다. 독일의 한국학 연구소 소속인 그는 동료 독일인 연구자들과 한국을 방문하는 프로그램을 준비하던 중 다소 난감한 상황에 처하게 되었다. 독일인 교수들은 숙소 예약은 물론이고 대부분의 프로그램이 1년 전에 확정되어야 한다고 생각했다. 이 재독 한인 학자는 한국에서 1년은 ‘어떤 일이라도 가능한 시간’이기에 확정은 한두 달 전에야 가능하다는 사실을 열심히 설명해야 했다.

‘다이내믹 코리아’는 주로 진취성과 역동성을 표상하는 긍정적인 용어로 쓰인다. 그러나 “외견상 빠르고 잦은 변화”는 내실을 갖추기 어렵기에 하루가 다르게 개혁하고 발전한다는 착시 속에서 실상 “구체제의 구조적 특징이 강하고 완고해지는 것”은 아닐까? 저자는 한국 특유의 급속한 변화가 “사회의 무변화 내지 보수성의 다른 얼굴”에 지나지 않는다고 진단한다.

민주주의는 시간을 필요로 한다. 자주 언급되는 것처럼 장시간 노동 뒤 여유 시간이 부족하다면 정치, 사회, 공적 사안에 관심을 가질 수 없다는 얘기와는 (물론 이 말 역시 맞지만) 다소 결이 다르다. 한국 시민들은 독재자, 권위주의 정권과 맞서는 수십 년간의 민주화 운동을 통해 민주주의에 대한 인식을 형성해왔다. 저자는 불의에 대항하는 투쟁이나 저항의 단계를 넘어 하루하루의 일상을 가꾸고 이어가는 ‘시민의 집’으로서 민주주의를 논한다.

우리 삶의 바탕이 되는 민주주의라면 그 체제의 변화는 극복이나 대체가 아니라, 과정이자 이행으로 이해되어야 한다. 변화의 비용을 ‘결정 비용’과 ‘집행 비용’으로 나누고 “빠른 결정이 변화를 보장하는 것은 아니”며 “민주적 결정 과정에서 충분한 비용을 지불하지 않으면 집행 단계에서 해결할 수 없는 갈등을 만나게 되고, 감당할 수 없는 집행 비용을 치르게 된다”라고 설명하는 대목은, 이 책이 2017년에 나왔음에도, 최근 몇 년간 한국 사회를 뜨겁게 달구었던 여러 개혁의 말로나 미래를 떠올리게 한다.

-

19세기 꼰대 소리가 이토록 공감될 줄이야 [기자의 추천 책]

경험이 쌓이면, 내 몸 하나 건사하는 것쯤은 쉬울 줄 알았다. 애석하게도 게으름은 나이를 먹는다고 줄어들지 않았고, 나쁜 습관을 고치는 건 점점 어려워졌다. 특히 쇼츠로 출퇴근 시...

19세기 꼰대 소리가 이토록 공감될 줄이야 [기자의 추천 책]

경험이 쌓이면, 내 몸 하나 건사하는 것쯤은 쉬울 줄 알았다. 애석하게도 게으름은 나이를 먹는다고 줄어들지 않았고, 나쁜 습관을 고치는 건 점점 어려워졌다. 특히 쇼츠로 출퇴근 시...

-

강한 러너가 되고 싶다면 [기자의 추천 책]

달리기는 개인적인 일이다. 누구도 대신 달려줄 수 없기에, ‘달린다’는 경험은 누군가의 내면에 보이지 않는 차이를 만들어낼 뿐이기에, 그 변화를 모르는 이들은 종종 달리는 사람에게...

강한 러너가 되고 싶다면 [기자의 추천 책]

달리기는 개인적인 일이다. 누구도 대신 달려줄 수 없기에, ‘달린다’는 경험은 누군가의 내면에 보이지 않는 차이를 만들어낼 뿐이기에, 그 변화를 모르는 이들은 종종 달리는 사람에게...

-

현대의학에서 발견한 인간의 얼굴 [기자의 추천 책]

668쪽짜리 두꺼운 의학 역사책을 읽으며 울고 웃었다면 믿을 수 있을까? ‘의학이 발견한 것은 병이 아니라 인간 자신이다’라는 책 소개 글처럼, 의학이 궁금해서 읽었지만 결국 책에...

현대의학에서 발견한 인간의 얼굴 [기자의 추천 책]

668쪽짜리 두꺼운 의학 역사책을 읽으며 울고 웃었다면 믿을 수 있을까? ‘의학이 발견한 것은 병이 아니라 인간 자신이다’라는 책 소개 글처럼, 의학이 궁금해서 읽었지만 결국 책에...

-

‘철학한다’는 말의 의미는 무엇인가 [기자의 추천 책]

‘삶을 살아내는 방식으로서의 철학’이라는 해석을 통해 서양 고대 철학의 전모를 탐구한 책이다. 고대 철학으로부터 철학이 시작된 만큼, ‘고대 철학이란 무엇인가’를 묻는 이 책은 필...

‘철학한다’는 말의 의미는 무엇인가 [기자의 추천 책]

‘삶을 살아내는 방식으로서의 철학’이라는 해석을 통해 서양 고대 철학의 전모를 탐구한 책이다. 고대 철학으로부터 철학이 시작된 만큼, ‘고대 철학이란 무엇인가’를 묻는 이 책은 필...

-

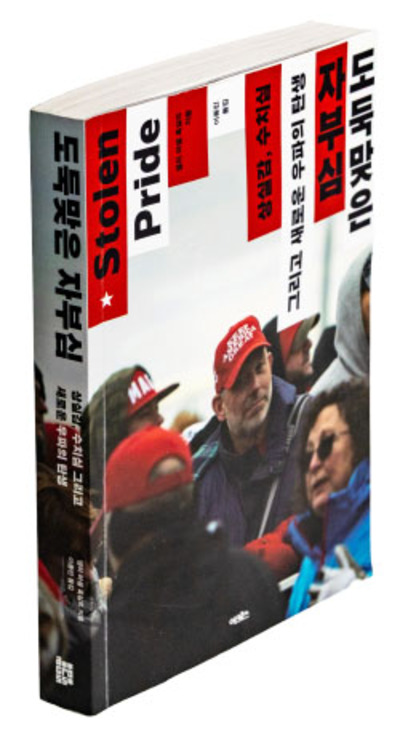

잃어버린 자부심, 극우의 ‘땔깜’이 되기 전에 [기자의 추천 책]

‘윤 어게인’ ‘부정선거 사형’ 따위 구호가 사방에서 울리고 있었다. 지난 8월22일 충북 청주에서 열린 국민의힘 전당대회 현장. ‘5명만 인터뷰하고 가자’고 속으로 되뇌던 중이었...

잃어버린 자부심, 극우의 ‘땔깜’이 되기 전에 [기자의 추천 책]

‘윤 어게인’ ‘부정선거 사형’ 따위 구호가 사방에서 울리고 있었다. 지난 8월22일 충북 청주에서 열린 국민의힘 전당대회 현장. ‘5명만 인터뷰하고 가자’고 속으로 되뇌던 중이었...