중국의 경제발전이 세계적으로 부각되던 2000년대 초중반, 한국에선 때 아닌 ‘명나라냐, 청나라냐’ 논쟁이 벌어졌습니다. 명·청 교체기였던 17세기 초반의 정세를 21세기 벽두의 한·미·중 관계에 빗댄 것이었죠. 논쟁의 과녁은 한국의 ‘종속적 대미 관계’였습니다. 일각에서는 급속히 부상하는 중국을 청나라, 미국을 명나라에 비유했습니다. 한국이 ‘미국 의존’에서 벗어나 ‘떠오르는 태양’인 중국과의 관계를 강화하는 것이 국익에 부합한다는 소리였죠. 명과 청 사이에서 등거리 외교를 추진하다가 인조반정으로 실각한 광해군에 대한 대중적 이미지가 폭군에서 현군으로 180° 바뀐 것도 그즈음으로 기억합니다.

돌이켜보면 너무 성급하게 나온 이야기가 아니었나 싶습니다. 당시 중국 경제의 놀랄 만한 성장은 세계화란 흐름 가운데서 미국과 긴밀히 공조한 덕분에 가능했습니다. 미국 측도 ‘경제성장이 민주화를 촉진한다’는 시각 아래 중국의 권위주의 체제가 서서히 개선되어 나가리라고 봤습니다. 그래서 당시 두 나라는 매우 우호적이었습니다. 한국인들이 ‘중국이 청나라 아닐까’라며 대외관계 틀의 전환을 구상하기에 적절한 시기는 전혀 아니었습니다.

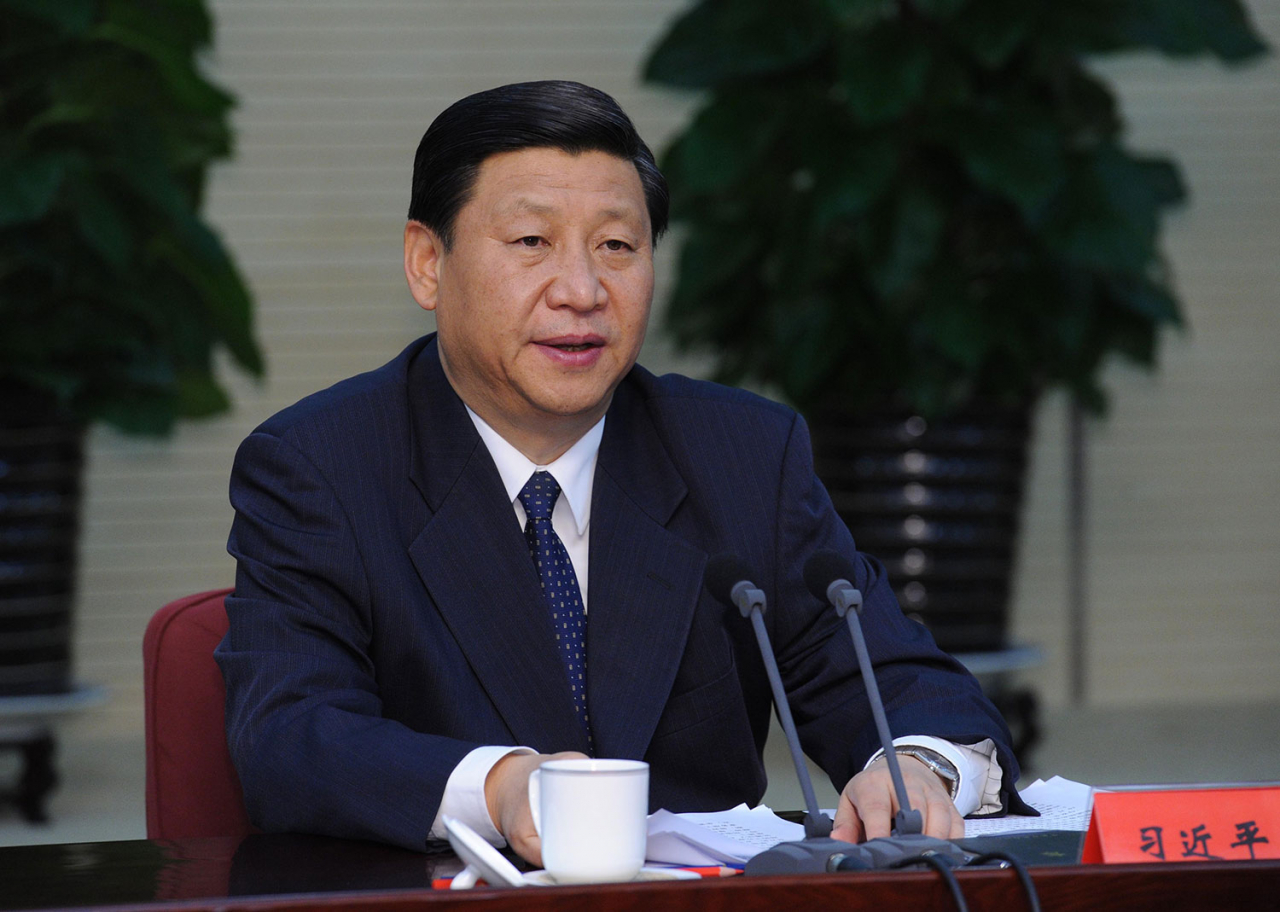

이로부터 10여 년 뒤인 2010년대 하반기로 접어들면서 한반도를 둘러싼 세력 관계는 다시 새로운 국면으로 접어들었습니다. 글로벌 사회에서 미국의 정치·경제·문화적 지위는 크게 달라지지 않았습니다. 미국은 여전히 ‘세계 최고’라기보다는 ‘세계체제의 공기나 기준’ 역할을 유지하고 있습니다. 중국은 시진핑 국가주석이 취임한 2010년대 초반부터 ‘위안화 국제화’ ‘중국 제조 2025’ 등의 국가전략으로 미국의 글로벌 패권에 도전하겠다는 의지를 분명히 드러냈습니다. 그러나 큰 성과를 거두기도 전에 미국의 반격에 직면하게 되었습니다. 미·중 두 나라의 관계는 적어도 2000년 이후의 시기에서는 최악의 국면으로 치닫는 중입니다.

2000년대 초중반 선진국 문턱을 기웃거리던 한국은 이제 글로벌 선두 그룹 대열에 들어섰습니다. 1인당 GDP나 일부 첨단기술 부문에서 한국은 G7의 일부 국가와 비등한 수준이거나 뛰어넘었습니다. 정치·사회 측면에서도 세계에서 가장 우수한 그룹에 포함됩니다. 한국은 국내에서 ‘헬조선’이라 불리던 시기에도 총체적 국가 역량을 비약적으로 키워냈습니다. 이런 한국의 시민들은 주변 열강들, 특히 신흥 강대국인 중국을 어떻게 평가하고 있을까요? 이번 호 커버스토리에서 이오성 기자가 요즘 ‘핫’한 여론조사기관인 한국리서치와 함께 이 문제를 분석했습니다. 주변 강대국에 대한 한국인의 시각을 통해 한국인 스스로를 통찰해보자는 기획입니다. 저는 여론조사 결과를 보며 깜짝 놀랐는데, 여러분은 어떠실지 궁금합니다.

-

중국의 모든 것을 싫어하는 핵심 집단, 누굴까?

중국은 우리에게 어떤 나라인가. 친구인가, 적인가. 협력해야 할 대상인가, 배척해야 할 대상인가. 아니면 불가근불가원 원칙 아래 중립지에서 관망해야 할 나라인가. 이런 질문은 실은...

중국의 모든 것을 싫어하는 핵심 집단, 누굴까?

중국은 우리에게 어떤 나라인가. 친구인가, 적인가. 협력해야 할 대상인가, 배척해야 할 대상인가. 아니면 불가근불가원 원칙 아래 중립지에서 관망해야 할 나라인가. 이런 질문은 실은...

-

지금 중국에는 딱히 ‘반한 정서’라고 할만한 게 존재하지 않는다

나는 중국 광저우시 변두리의 한 마을에 거주하는 ‘문화교류 활동가’다. 5년 전 중국에 건너올 때는 하자센터에서 배운 마을생태주의, 여성주의, 탈(脫)서구중심에 기반한 동아시아 교...

지금 중국에는 딱히 ‘반한 정서’라고 할만한 게 존재하지 않는다

나는 중국 광저우시 변두리의 한 마을에 거주하는 ‘문화교류 활동가’다. 5년 전 중국에 건너올 때는 하자센터에서 배운 마을생태주의, 여성주의, 탈(脫)서구중심에 기반한 동아시아 교...

-

한·미 미사일 지침 종료, 지금 남북이 만나야 하는 까닭

한·미 정상회담 공동성명의 타이완해협 관련 언급에 대해 중국 외교부 대변인은 ‘타이완 문제는 순수한 중국의 내정’이라며 “외부 세력의 간섭을 용납할 수 없다”라고 말했다. 중국·타...

한·미 미사일 지침 종료, 지금 남북이 만나야 하는 까닭

한·미 정상회담 공동성명의 타이완해협 관련 언급에 대해 중국 외교부 대변인은 ‘타이완 문제는 순수한 중국의 내정’이라며 “외부 세력의 간섭을 용납할 수 없다”라고 말했다. 중국·타...

-

중국에서 평양으로, 원조물자 실은 열차가 멈춘 까닭은?

시작은 창대했다. 북한의 최대 명절인 4월15일 ‘태양절(김일성 생일)’을 정점으로 동북아 정세는 격랑 속으로 빠져들 예정이었다.4월 중순의 어느 날 북한에 지원할 식량과 생필품을...

중국에서 평양으로, 원조물자 실은 열차가 멈춘 까닭은?

시작은 창대했다. 북한의 최대 명절인 4월15일 ‘태양절(김일성 생일)’을 정점으로 동북아 정세는 격랑 속으로 빠져들 예정이었다.4월 중순의 어느 날 북한에 지원할 식량과 생필품을...

-

미·중 반도체 갈등, 한국에 위기일까 기회일까?

지난 4월12일, 조 바이든 미국 대통령이 백악관 ‘반도체 화상회의’를 열었다. 이날 화상회의에는 삼성전자, TSMC, 알파벳, AT&T, 커민스, 델 테크놀로지, 포드, GM, ...

미·중 반도체 갈등, 한국에 위기일까 기회일까?

지난 4월12일, 조 바이든 미국 대통령이 백악관 ‘반도체 화상회의’를 열었다. 이날 화상회의에는 삼성전자, TSMC, 알파벳, AT&T, 커민스, 델 테크놀로지, 포드, GM, ...

-

20대는 왜 이렇게 중국을 싫어할까?

〈시사IN〉 제717호 커버스토리(‘반중 정서 이끄는 핵심 집단 2030’ 기사 참조)는 20대가 반중 정서를 이끄는 핵심 집단이라고 지목했다. 〈시사IN〉과 한국리서치의 여론조사...

20대는 왜 이렇게 중국을 싫어할까?

〈시사IN〉 제717호 커버스토리(‘반중 정서 이끄는 핵심 집단 2030’ 기사 참조)는 20대가 반중 정서를 이끄는 핵심 집단이라고 지목했다. 〈시사IN〉과 한국리서치의 여론조사...

-

중국에 대한 반감, 그 반대편에 친미가 있다

〈시사IN〉·한국리서치 공동기획 ‘반중 정서 인식조사’ 두 번째 이야기의 주제는 중국만이 아니다. 중국, 그리고 미국이다. 지난 기사(〈시사IN〉 제717호 ‘반중 정서 이끄는 핵...

중국에 대한 반감, 그 반대편에 친미가 있다

〈시사IN〉·한국리서치 공동기획 ‘반중 정서 인식조사’ 두 번째 이야기의 주제는 중국만이 아니다. 중국, 그리고 미국이다. 지난 기사(〈시사IN〉 제717호 ‘반중 정서 이끄는 핵...

-

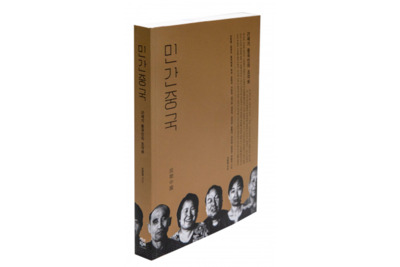

[기자의 추천 책]‘보통 중국 사람들’은 이렇게 산다 - 〈민간중국〉

‘중국은 어떤 나라인가’라는 질문만큼 어려운 것이 ‘중국인은 어떤 사람들인가’이다. 세계에서 가장 많은 인구(14억명)가 모여 사는 나라, ‘소수민족’ 인구만 1억명이 넘는 나라,...

[기자의 추천 책]‘보통 중국 사람들’은 이렇게 산다 - 〈민간중국〉

‘중국은 어떤 나라인가’라는 질문만큼 어려운 것이 ‘중국인은 어떤 사람들인가’이다. 세계에서 가장 많은 인구(14억명)가 모여 사는 나라, ‘소수민족’ 인구만 1억명이 넘는 나라,...