김연수 작가의 오랜 팬이다. 그의 소설이 나왔다는 소식을 듣고 단박에 단행본을 손에 쥐었다. 기다린 시간이 길었던 탓인지 분량이 아쉬웠다. 헛헛한 마음에 작가의 인터뷰를 뒤적였다. 그는 “그동안 감히 말하지 못했지만 내 책을 세 번 읽어주면 좋겠다는 소망이 있다”라고 말했다. 세 번을 읽으면 누구나 텍스트를 사랑하게 된다고 덧붙였다. 허전함을 채우는 비기를 어쩌다 알게 된 것 같았다.

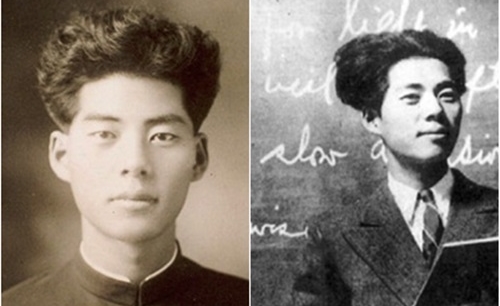

이 책은 ‘시인들이 가장 좋아하는 시인’ 백석의 삶을 다룬 소설이다. 평안북도 정주 출신의 ‘기행(백석 본명)’이 한국전쟁 후 북에서 겪은 7년의 이야기다. 1912년에 태어나 젊은 시절 인생의 역작을 남겼고, 1960년대 이후 기록이 남아 있지 않지만, 1996년까지 살았던 사람. 어느덧 “가난한 내가/ 아름다운 나타샤를 사랑해서/ 오늘 밤은 푹푹 눈이 나린다”와 같은 문장을 읊을 수도 쓸 수도 없는 현실에 기행은 부닥쳤다. 체제와 이념 속에 삶의 디테일은 사라졌고 반짝이는 순간은 희미해졌다. 이런 기행의 인생 궤적을 좇다 보면 절로 우울해진다.

그런데 삶이란 마라톤은 한번 시작하면 울며 뛰어가든, 가다 서다를 반복하든, 천천히 걷든, 가긴 가야 하는 거니까. 그래서 우리는 감히 어떤 삶을 실패냐 성공이냐고 말할 수 없는 거니까. ‘눈 밝은 후대의 작가가 발굴하고 재구성한 기행의 삶을 그저 살펴보는 것이 인생’이란 생각이 책장을 덮을 즈음 들게 된다.

어쩌다 2021년 〈시사IN〉 공채를 담당하게 되었고, 이 소설을 떠올리는 순간이 종종 있었다. 여자 주인공 옥심이 증언하는 ‘웅웅거리는 소리에 대한 기억’과 ‘작가의 말’이 특히 그랬다. 작가의 말만 옮겨보면 이렇다. “언제부터인가 나는 현실에서 실현되지 못한 일들은 소설이 된다고 믿고 있었다. 소망했으나 이뤄지지 않은 일들, 마지막 순간에 차마 선택하지 못한 일들, 밤이면 두고두고 생각나는 일들은 모두 이야기가 되고 소설이 된다.” 그 모든 이야기를 응원한다.

-

고기를 먹는 것은 동물의 아이를 먹는 것

고기를 먹는 것은 동물의 아이를 먹는 것

김지혜 (그림책서점 ‘소소밀밀’ 대표)

나는 이 책의 제목을 ‘더 이상 아이가 먹을 수 없어’라고 오해했다. 표지 그림을 보아도 아이를 카트에 태운 부모들이 먹거리를 사는 것처럼 보였기 때문이다. 편식이 심한 아이와 함...

-

봉강 정해룡의 좌우 아우른 현대사

봉강 정해룡의 좌우 아우른 현대사

정희상 기자

경남 하동에 ‘평사리’가 있다면, 전남 보성에는 ‘봉강리’가 있다. 이곳에 400년 전부터 15대를 이어 살아온 정씨 고택 ‘거북정’이 있다. 임진왜란 7년 동안 이순신 장군과 함...

-

문을 열자 비극이 시작되었다 - 〈도어〉 [여여한 독서]

문을 열자 비극이 시작되었다 - 〈도어〉 [여여한 독서]

김이경(작가)

미식가 샤브랭은 뭘 먹는지 알면 그 사람을 알 수 있다고 했다. 한때 나는 읽는 것으로 그 사람을 알 수 있다고 생각했다. 지금은 아니다. 무엇을 읽고 쓰고 말하는가로 어떤 사람을...

-

건축, 권력과 자본에 반응하는 생물체 [독서일기]

건축, 권력과 자본에 반응하는 생물체 [독서일기]

장정일 (소설가)

시인이자 건축가인 함성호는 〈사라진 서울을 걷다〉(페이퍼로드, 2021)에서 이렇게 말한다. “일반적으로 건축은 한 사회의 요구와 경제적 가치를 실현하는 공간을 만들지만 거꾸로 건...

-

아버지와 가족들이 주고 받은 9년 동안의 편지 - 〈봄을 기다리는 날들〉 [새로 나온 책]

아버지와 가족들이 주고 받은 9년 동안의 편지 - 〈봄을 기다리는 날들〉 [새로 나온 책]

시사IN 편집국

봄을 기다리는 날들안재구 지음, 안소영 엮음, 창비 펴냄“아버지, 그동안 안녕하셨어요?”1976년 국제적으로도 인정을 받던 수학자 안재구가 ‘학생운동에 동정적’이라는 이유로 교단을...

-

“그러니 당신도 살아 있으라.”- 〈저는 삼풍 생존자입니다〉 [새로 나온 책]

“그러니 당신도 살아 있으라.”- 〈저는 삼풍 생존자입니다〉 [새로 나온 책]

시사IN 편집국

저는 삼풍 생존자입니다산만언니 지음, 푸른숲 펴냄“그러니 당신도 살아 있으라.”1995년 스무 살 나이에 슈퍼마켓 물품보관대에서 일당 3만원짜리 아르바이트를 하다가 감당할 수 없는...

-

‘늙음’과 ‘상실’은 동의어가 아니다 - 〈나이 듦-유한성의 발견〉 [새로 나온 책]

‘늙음’과 ‘상실’은 동의어가 아니다 - 〈나이 듦-유한성의 발견〉 [새로 나온 책]

시사IN 편집국

나이 듦-유한성의 발견최은주 지음, 은행나무 펴냄“우리는 늙기 싫어하며, 늙음의 경험을 알고 싶어 하지 않는다.”나이를 먹기만 하는 줄 알았는데, 어느새 늙기 시작한다. 늙음은 처...

-

공간은 사라져도 이야기는 남기에 - 〈기억 공간을 찾아서〉 [새로 나온 책]

공간은 사라져도 이야기는 남기에 - 〈기억 공간을 찾아서〉 [새로 나온 책]

시사IN 편집국

기억 공간을 찾아서안정희 지음, 이야기나무 펴냄“간절히 기억하려 하거나 통렬히 잊고자 할 때.”기록연구사 안정희가 기억의 공간을 찾았다. 전쟁·죽음·사고· 도시개발·재난 등의 이유...