이번 호부터 스위스 취리히에 사는 김진경씨가 ‘김진경의 평범한 이웃, 유럽’을 2주마다 연재합니다. 때로는 지나치게 이상화되는 유럽의 속살을 드러내고, 한국이 유럽에서 배울 점과 반면교사로 삼을 것은 무엇인지 짚어봅니다.

내가 남편을 처음 만난 곳은 미국 라스베이거스다. 나는 컴퓨터 해킹 대회를 취재하러 한국에서 날아간 신문기자였고, 그는 대회에 참가한 스페인 팀의 주장이었다. 짧은 영어로 취재를 하며 돌아다니다 마지막으로 인터뷰한 게 그 사람이었다. 내 전문 분야가 아니니 가능하면 쉽게 설명해달라고 요구했는데 그가 최선을 다하는 모습이 고마웠다. 우리는 대회장 안팎에서 3일을 만나다가 각자의 나라로 돌아갔다. 관계가 이어질 것이라는 기대가 있었고, 역시나 헤어진 지 얼마 되지 않아 그에게서 이메일이 왔다. 두근대는 마음으로 클릭을 했는데, 첫 문장을 보고 얼어붙어버렸다. “안녕, 중(Hi, Joong)!”

내 이름은 ‘중’이 아니다. 내가 건넸던 명함, 그가 이메일 주소를 확인하려고 봤을 그 명함엔 내 이름 김진경(Jeenkyung Kim)이 굵은 글씨체로 쓰여 있었다. 그가 부른 건 당시 내가 다니던 회사인 〈중앙일보〉의 첫 글자 ‘중’이었다. 회사 이름이 먼저 쓰이는 한국 명함의 형식이 낯설었나, 실은 나에게 별 관심이 없었던 건가. 첫 메일에서 이름을 잘못 부른 것이 어이없었지만, 나는 심호흡을 한 뒤 답장을 써서 이름이 잘못됐다고 알려줬다.

한참 뒤 연락이 왔다. 스페인행 비행기 이륙을 기다리면서 급히 쓴 이메일이었다고 했다. 취재 때 썼던 내 영어 이름 클로이(Chloe)를 기억하고 있었지만, 꼭 한국어 이름을 부르고 싶어 명함을 보고 썼다가 실수를 했단다. 싹싹 비는 게 보여 눈감아주기로 했다. 그때 내가 화가 나서 답장을 하지 않았더라면 아마 많은 게 달라졌을 것이다. 우리는 장거리 연애 끝에 결혼을 했고, 어쩌다 보니 지금은 한국도 스페인도 아닌 스위스 취리히에서 아이 둘을 키우며 살고 있으니까.

내 이름 수난사는 ‘중’으로 끝나지 않았다. 취리히의 공용어는 독일어다. 독일어로 로마 문자를 읽는 방식은 영어와 다르다. 이곳에서 사람들이 내 이름 Jeen kyung을 읽는 소리는, 굳이 한글로 표기하자면 ‘예엔퀴웅’에 가깝다. 관공서에 업무를 보러 갔다가 이름이 불릴 때, 길 건너편에서 친구가 나를 부를 때, 내가 알아듣고 반응하는 일은 거의 없었다. ‘예엔퀴웅’은 가야 할 곳에 닿지 못하고 사라진다. 이곳 친구들은 이제 나를 ‘클로이’라고 부른다. 서로 그게 편하다.

성(姓)도 문제가 되었다. 스위스 사람들에게 ‘김(Kim)’은 성보다는 이름으로 훨씬 잘 알려져 있다. 여성 이름 킴벌리(Kim berley)와 남성 이름 요아킴(Joachim)의 축약형으로 유럽에서 흔한 이름이다. 내 개인정보를 처리하는 사람들이 제멋대로 성과 이름을 바꿔놓은 경우가 한두 번이 아니었다. 아이를 낳으러 간 병원에서, 회원 등록을 하던 수영장에서, 심지어 집을 계약하는 과정에서까지 그런 일이 생겼다. 정확히 써놓았는데 왜 바꿨냐고 물으면 내가 실수했을까 봐 고쳐준 거란다. 얼마 전부터는 나와 같은 건물에 사는 네덜란드 여성 킴에게 가야 할 우편물이 우리 집으로 오고 있다. 아이들이 잠든 늦은 시간에 킴에게 배달돼야 할 피자가 우리 집으로 오기도 한다. 그래도, 내가 김이 성이라고 설명했을 때 그러면 북한의 김정은과 친척이냐고 물어본 경우보다는 그게 낫다.

이름은, 내가 짓지는 않았지만 내 정체성을 꿰는 첫 단추다. 본명이든 별명이든 가상 세계에서 쓰는 닉네임이든, 이름을 부르는 행위는 관계의 시작이다. 정확히 불리지 않은 이름이란 장차 꼬일 가능성이 클 관계를 암시한다. 더구나 이름에 개인을 넘어선 집단의 정체성이 담길 경우, 이름을 잘못 부르는 일은 정치적 파장을 불러일으킨다. 스페인에서 흥미로운 일이 있었다. 스페인의 공식 언어는 스페인어지만 카탈루냐어, 갈리시아어, 바스크어 등이 공용어로 쓰인다. 바르셀로나를 중심으로 한 카탈루냐 지역은 줄곧 스페인으로부터 독립을 주장하는데, 카탈루냐어는 그곳 사람들의 정체성에 중요한 역할을 한다.

“당신은 내 이름을 바꿔 부를 자격이 없소”

2007년 10월, 당시 카탈루냐 자치정부의 부통령이던 조셉 류이스(Josep Lluís, 외래어표기법으로는 ‘주제프 류이스’)가 방송에 출연했다. 〈당신에게 질문이 하나 있습니다(Tengo una pregunta para usted)〉라는 TV 프로그램으로, 정치인 등 각종 유명인사가 보통 사람들로부터 질문을 받고 대답을 하는 구성이었다. 한 질문자가 류이스에게 질문을 하면서 계속 그를 ‘호세 루이스’라고 불렀다. ‘호세 루이스’는 카탈루냐어 이름인 ‘조셉 류이스’의 스페인어 버전이다. 류이스는 몇 번 참고 넘기다가, “내 이름은 호세 루이스가 아니라 조셉 류이스”라고 지적했다. 공영방송이니 스페인어로 문답은 하지만, 고유명사인 이름만은 카탈루냐어로 불러달라는 뜻이었다. 질문자는 “나는 카탈루냐어를 할 줄 모른다”라고 변명했다. 이에 대한 류이스의 대답이 걸작이다.

“당신이 카탈루냐어를 이해할 필요는 없습니다. 이곳에서건 중화인민공화국에서건 내 이름은 내 이름이니까요. 이렇게 말해서 미안합니다만, 당신은 내 이름을 바꿔 부를 자격이 없습니다. 내 이름은 조셉 류이스지, 다른 어떤 것도 아닙니다. 당신이 1714년 이래 지난 300년 동안, 슈워제네거(Schwarzenegger, 아널드 슈워제네거를 뜻함)나 셰바르드나제(Shevardnadze, 옛 소련의 외무장관)의 이름은 어떻게 발음하는지 알면서 조셉 류이스를 어떻게 부르는지 배우지 못했다면, 그건 당신의 문제이지 내 문제가 아닙니다.” 류이스가 말한 1714년은 원래 독립 왕국이었던 카탈루냐가 스페인에 병합된 해다.

자기 것을 인정받지 못하는 서러움을 아는 카탈루냐인이라면 분명 다른 문화를 대하는 태도도 남다를 것 같지만, 꼭 그렇지도 않다. 영국 작가 조앤 롤링의 소설 〈해리 포터〉는 80개 이상의 언어로 번역이 됐고 카탈루냐어도 그중 하나다. 소설엔 올리버 우드(Oliver Wood)라는 인물이 등장한다. 그런데 카탈루냐어 번역본에선 이 영국 소년의 이름이 마르크 러우레(Marc Roure)로 바뀐다. ‘러우레’는 카탈루냐어로 떡갈나무라는 뜻이다. 원래 이름 ‘우드(나무)’에서 뜻만 따온, 전혀 다른 이름이 돼버렸다. 포모나 스프라우트(Sprout, 양배추)는 포모나 콜리플로르(Coliflor, 콜리플라워)가 됐고, 한 등장인물의 별명인 웜테일(Wormtail, 벌레 같은 꼬리)은 콰펠라다(Cuapelada, 털 깎은 꼬리)로 변했다. 이름들이 작품 속에서 말장난(wordplay)에 활용되기 때문에 의미가 중요하긴 하다. 그렇다 하더라도 고유명사인 이름을 바꾸는 것보단 원어를 그대로 쓰고 따로 설명을 덧붙이는 게 낫지 않았을까. 조셉 류이스의 생각이 궁금해진다.

이름은 형식일 뿐 본질은 이름에 구애를 받지 않는다고들 한다. 셰익스피어가 16세기 말에 이미 그랬다. 희곡 〈로미오와 줄리엣〉에서 로미오와 사랑에 빠진 줄리엣은 이렇게 말한다. “당신의 이름만이 나의 원수일 뿐/ 몬테규가 아니라도 당신은 그대로 나의 당신/ 이름이 다 뭔가요/ 우리가 장미를 다른 이름으로 부른다 해도 그 향기는 그대로인 것을.” 틀린 말이 아니다. 하지만 로미오와 줄리엣은 이름(가문)이 원수임에도 불구하고 사랑에 빠졌으되, 결국 이름으로부터 도망치려다 죽게 된다. 대체 이름이란 무엇인가.

필자 김진경은 한국에서 신문기자로 일했다. 미국의 라스베이거스에서 해킹 대회를 취재하다 스페인 출신 해커와 만나 결혼했다. 지금은 남편과 함께 스위스에서 두 아이를 키우며 산다. 한국과 유럽의 삶과 문화가 교차하고 충돌하고 뒤섞이는 장면을 잡아내 글로 풀어낸다. 독자들이 보내주는 반응 읽는 걸 좋아한다. 메일 주소는 jeenkyungkim@gmail.com

-

‘사회사’ 생략된 ‘역사’는 언제든 뒤집어진다

스위스 수도 베른의 코른하우스 광장에 카페가 하나 있다. 2016년 10월에 문을 열었는데, 커피와 빵이 맛있기로 소문난 곳이고 술도 판다. 유명하다고는 해도 동네 맛집 정도인 이...

‘사회사’ 생략된 ‘역사’는 언제든 뒤집어진다

스위스 수도 베른의 코른하우스 광장에 카페가 하나 있다. 2016년 10월에 문을 열었는데, 커피와 빵이 맛있기로 소문난 곳이고 술도 판다. 유명하다고는 해도 동네 맛집 정도인 이...

-

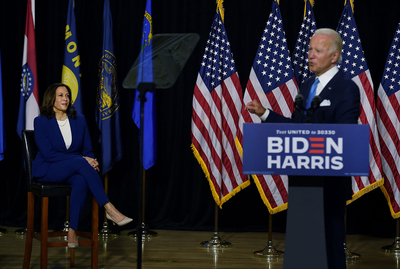

흑인 유권자 등에 업고 4년 뒤 대선까지 간다?

오는 11월3일 미국 대선을 앞두고 민주당 조지프 바이든 후보(77)가 자신의 러닝메이트로 대선 역사상 첫 흑인 여성을 선택해 11월 대선 정국이 출렁대고 있다. 화제의 주인공은 ...

흑인 유권자 등에 업고 4년 뒤 대선까지 간다?

오는 11월3일 미국 대선을 앞두고 민주당 조지프 바이든 후보(77)가 자신의 러닝메이트로 대선 역사상 첫 흑인 여성을 선택해 11월 대선 정국이 출렁대고 있다. 화제의 주인공은 ...

-

종파 정체성이 저지른 레바논 100년 내전

8월4일 레바논 수도 베이루트의 폭발은 끔찍했다. 여느 폭탄 테러에서도 보기 힘든 버섯구름에 세계는 경악했다. 일단 우발적 사고로 보이지만 의아하기 짝이 없다. 위험물질 질산암모늄...

종파 정체성이 저지른 레바논 100년 내전

8월4일 레바논 수도 베이루트의 폭발은 끔찍했다. 여느 폭탄 테러에서도 보기 힘든 버섯구름에 세계는 경악했다. 일단 우발적 사고로 보이지만 의아하기 짝이 없다. 위험물질 질산암모늄...

-

마크롱이 레바논으로 간 까닭은?

8월4일 레바논 베이루트에서 일어난 대형 폭발 사고를 보고 프랑스 국민들은 2001년 툴루즈 공장 폭발 사고를 떠올렸다. 레바논 당국은 사고 원인을 툴루즈 폭발과 같은 ‘질산암모늄...

마크롱이 레바논으로 간 까닭은?

8월4일 레바논 베이루트에서 일어난 대형 폭발 사고를 보고 프랑스 국민들은 2001년 툴루즈 공장 폭발 사고를 떠올렸다. 레바논 당국은 사고 원인을 툴루즈 폭발과 같은 ‘질산암모늄...

-

한국인이 겪어본 ‘스위스의 의료 시스템’

코로나19 이후 내 일상은 ‘돌밥돌밥(돌아서면 밥 차리고, 또 돌아서면 밥 차린다는 뜻)’이다. 남편은 최소 내년 여름까지 재택근무를 하고, 아이들이 학교에 가긴 하지만 방과후 활...

한국인이 겪어본 ‘스위스의 의료 시스템’

코로나19 이후 내 일상은 ‘돌밥돌밥(돌아서면 밥 차리고, 또 돌아서면 밥 차린다는 뜻)’이다. 남편은 최소 내년 여름까지 재택근무를 하고, 아이들이 학교에 가긴 하지만 방과후 활...