“그 사람들 죄를 밝혀줘”라는 메시지를 남긴 채 극단적 선택을 했던 최숙현 선수의 1주기가 곧 다가온다. 무자비한 폭력에 시달렸던 그는 대한체육회 등 6개 공공기관에 애끓는 호소를 했지만 어느 한 곳에서도 도움을 받지 못했다. 최 선수의 죽음은 사회적 타살이었다.

애도는 함께 슬퍼하는 차원을 넘어 그 비극적 사건의 본질을 사회적 가슴에 새기는 일이다. 고 최 선수 사건 이후 국회는 국민체육진흥법 개정을 통해 국위선양이란 단어를 삭제했다. 또한 스포츠클럽육성법 제정과 스포츠기본법 발의 등 스포츠 정책 틀의 대전환을 위한 입법적 노력을 이어가고 있다.

사법부는 최 선수 사건의 1심에서 가해자에게 이례적으로 중형을 선고했다. 근로복지공단 또한 그의 죽음을 업무재해로 인정했다. 체육계의 가혹행위가 산재로 인정받은 첫 사례다. 목숨을 던져 울린 사회적 경종이 입법부와 사법부를 흔들어 깨운 것이다.

좀 더 직접적인 책임이 있는 문화체육관광부(문체부)와 대한체육회는 무엇을 했을까? 문체부가 만병통치약인 양 내세웠던 스포츠윤리센터는 개관 이후 1년이 다 되도록 제 역할을 못하고 있다. 전문인력 부족 등 조직 구성의 첫 단추부터 잘못 채워진 데다 발족 이후 내홍을 겪으면서 설립 취지가 무색해졌다.

당시 문체부는 성적 지상주의를 타파하기 위해 주말 대회로의 전환, 소년체전 및 전국체전 개편, 합숙소 전면 폐지 및 선수등록제도 개선, 대한체육회와 대한올림픽위원회의 분리 등 10대 과제를 반드시 이행하겠다고 발표했다. 하지만 이 중에서 제대로 이행된 것은 스포츠클럽육성법 제정 외에 아무것도 없다. 또한 문체부는 최 선수의 죽음에 대한 책임을 물어 대한체육회 사무총장의 해임을 요구했지만 대한체육회는 귓등으로 듣고 버티고 있다.

최 선수 사건이 터진 후 거의 한 달이 지나서야 대책 같지 않은 대책을 발표했던 대한체육회가 지난 한 해 동안 보여준 노력과 변화는 없다고 해도 과언이 아니다. 접촉해본 일부 스포츠 선수와 지도자들은 “달라진 건 없다. 체육계는 변하지 않을 것이라는 좌절감과 패배감만 더 깊어졌다”라고 말했다.

최 선수의 죽음에 책임지고 사퇴하라는 사회적 요구에 직면했던 대한체육회장은 오히려 연임에 성공하면서 자신감을 더 키우고 있는 형국이다. 최근 조직 내에 스포츠인권실을 설치했지만 이를 스포츠 인권에 대한 의지의 발로로 이해하는 체육인들은 별로 없는 듯하다. 인권이란 말을 차용할 뿐 진정성을 토대로 한 실질적 변화를 기대하기란 어렵다는 것이다.

그러는 사이 스포츠 현장에서 제2, 제3의 최숙현 선수는 여전히 속출하고 있다. 최근 불거진 대한항공 탁구단의 직장 내 괴롭힘 사건에서 피해자는 선배들의 집단 따돌림과 괴롭힘, 프라이버시 침해 등을 코치에게 호소했으나 보호는커녕 “네 탓”이라며 질책을 당하고 퇴출 압박까지 받았다고 주장했다.

세상은 변하는데 구태를 반복하는 체육계

청주공고 핸드볼부 폭력사건에서 가해자는 버젓이 명문대학으로 진학한 반면 피해자는 운동을 할 수도 없는 상황에 처해 있다. 최 선수가 당했던 폭력을 증언한 동료 선수들은 이후 자신들을 받아주는 팀이 없어 방황하고 좌절해야만 했다.

최근 나이키코리아가 시작한 ‘플레이 뉴(Play New)’라는 캠페인 영상이 돌풍을 일으키고 있다. 스포츠의 새로운 기준을 즐거움으로 제시한 영상 메시지에 폭풍 공감하는 댓글이 1000개가량이나 달렸다. 스포츠 바깥의 세상은 이렇게 변화하는데 오로지 체육계와 관련 당국의 인식과 태도만이 구태를 반복하고 있다.

대한체육회와 문체부는 더 이상 지체 말고 스포츠 정책의 전면적 혁신에 나서야 한다. 최근 문체부와 대한체육회가 진행하는 일련의 정책은 상처를 치유하기보다 상처에 붕대만 덧대는 식의 면피성 대책이라 할 수 있다. 국위선양이라는 단어가 삭제됐으면 이를 뒷받침했던 엘리트 스포츠 시스템 또한 개편돼야 한다. 1년 전 문체부가 공언했던 10대 과제의 이행과 이를 통한 엘리트 체육과 생활체육, 그리고 학교체육이 공존하는 체계로의 전환만이 한국 스포츠가 나아갈 길이다.

-

“학습권 침해하는 스포츠 체계 바꿔야 한다”

세월이 무색했다. 11년의 세월을 건너왔지만 변한 건 없었다. 지난 1월8일 뉴스를 보면서 참담함에 가슴을 쳤다. 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수가 조재범 전 코치에게 상습적 폭행 ...

“학습권 침해하는 스포츠 체계 바꿔야 한다”

세월이 무색했다. 11년의 세월을 건너왔지만 변한 건 없었다. 지난 1월8일 뉴스를 보면서 참담함에 가슴을 쳤다. 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수가 조재범 전 코치에게 상습적 폭행 ...

-

스포츠계 미투, 프로야구 개막과 함께 이번에도 덮일까?

빙상계에는 자조적인 속설이 있다. “3월이면 잠잠해지고, 프로야구 시작하면 싹 덮인다.” 동계올림픽 시즌마다 빙상 종목은 뛰어난 성적 못지않게 여러 잡음으로 구설에 올랐다. 201...

스포츠계 미투, 프로야구 개막과 함께 이번에도 덮일까?

빙상계에는 자조적인 속설이 있다. “3월이면 잠잠해지고, 프로야구 시작하면 싹 덮인다.” 동계올림픽 시즌마다 빙상 종목은 뛰어난 성적 못지않게 여러 잡음으로 구설에 올랐다. 201...

-

체육계 최고 실세 전무, 견제 수단은 ‘전무’

스포츠계 미투가 스포츠 개혁 움직임으로 이어지고 있다. 정부는 1월25일 ‘(성)폭력 등 체육계 비리 근절대책’을 발표했다. 이에 따라 스포츠 인권침해 실태를 조사할 ‘스포츠인권특...

체육계 최고 실세 전무, 견제 수단은 ‘전무’

스포츠계 미투가 스포츠 개혁 움직임으로 이어지고 있다. 정부는 1월25일 ‘(성)폭력 등 체육계 비리 근절대책’을 발표했다. 이에 따라 스포츠 인권침해 실태를 조사할 ‘스포츠인권특...

-

국가대표 됐으니 국가의 명을 따르라?

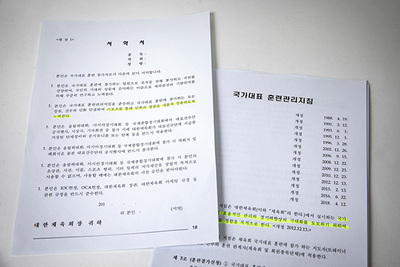

‘스포츠계 미투’를 촉발시킨 것은 국가대표 선수촌에서 발생한 폭행 사건이었다. 2018년 1월 평창 동계올림픽을 앞두고 충북 진천군에 있는 선수촌에서 심석희 선수가 이탈했다. 이를...

국가대표 됐으니 국가의 명을 따르라?

‘스포츠계 미투’를 촉발시킨 것은 국가대표 선수촌에서 발생한 폭행 사건이었다. 2018년 1월 평창 동계올림픽을 앞두고 충북 진천군에 있는 선수촌에서 심석희 선수가 이탈했다. 이를...

-

안세영이 쏘아올린 공, 체육단체 논란으로 튀다

파리 올림픽이 끝났지만, 체육계에는 후폭풍이 이어지고 있다. 발단이 된 건 올림픽 배드민턴 여자 단식 금메달리스트 안세영 선수의 ‘작심 비판’이었다. 안 선수는 메달 수상 직후 협...

안세영이 쏘아올린 공, 체육단체 논란으로 튀다

파리 올림픽이 끝났지만, 체육계에는 후폭풍이 이어지고 있다. 발단이 된 건 올림픽 배드민턴 여자 단식 금메달리스트 안세영 선수의 ‘작심 비판’이었다. 안 선수는 메달 수상 직후 협...