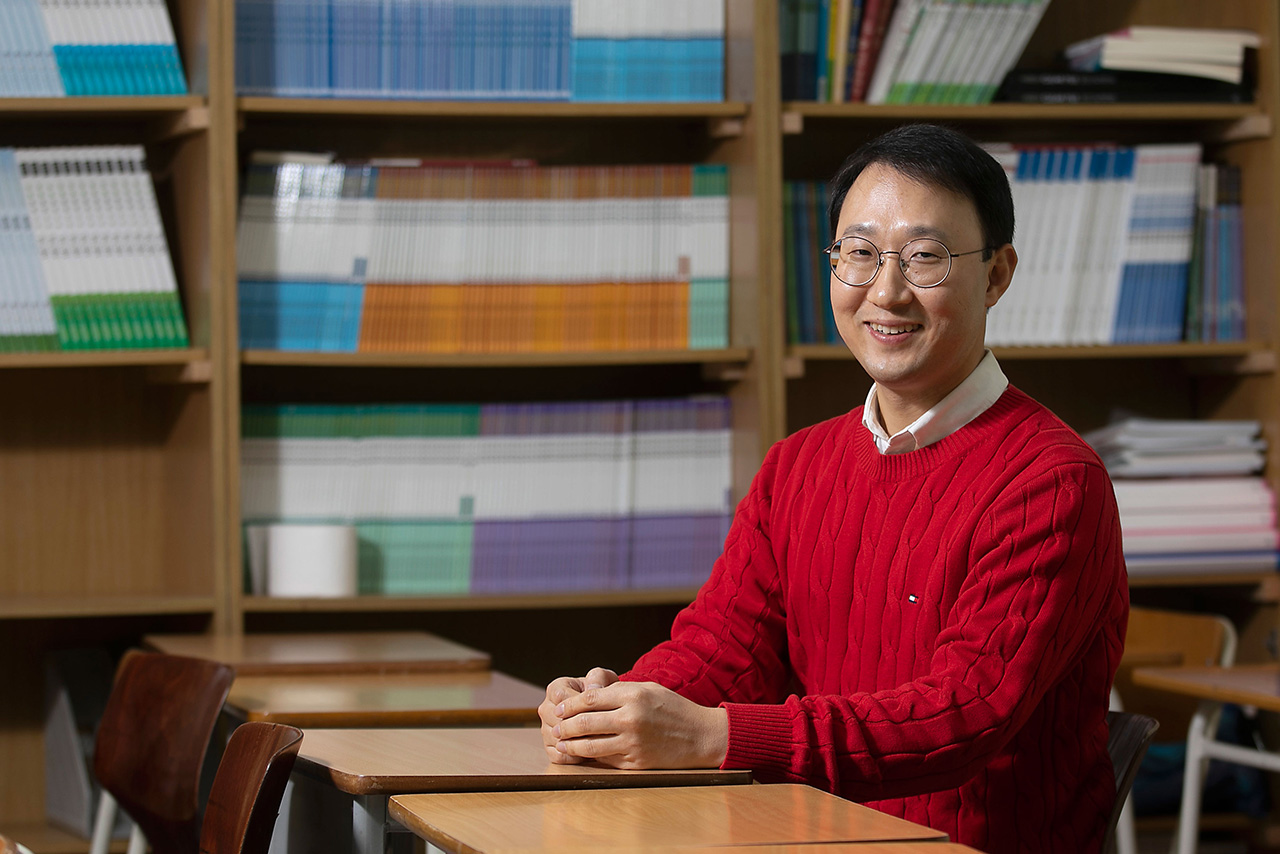

소경수씨(43)에게 2022년은 혼란스러운 시간이었다. 21년간 부사관으로 몸담았던 군을 떠나 제2의 인생을 앞두고 여러 가지 고민이 생겨났다. 세상에 태어난 이유가 무엇인지, 남은 삶을 어떻게 보내야 할지 답이 없는 질문들이 불쑥불쑥 솟아났다. 그러다 지난해 우연히 서울시 중랑구 ‘태청야학’이란 곳에서 선생님을 모집한다는 소식을 듣게 되었다. 사실 처음에는 야학이 무엇인지조차 제대로 알지 못했다. 하지만 무언가 의미 있는 일을 해보고 싶다는 욕심에 홀려 야학의 문을 두드렸다. 그렇게 그는 지난해부터 야학 교사가 되어 정규교육에서 소외되었던 어르신들을 가르치기 시작했다.

태청야학을 찾아오는 학생은 주로 60~80대, 각기 다른 사정으로 어린 시절 정규교육을 제대로 받지 못한 어르신이다. 처음 태청야학을 찾아올 때는 한글조차 읽고 쓰지 못하는 경우가 많다. 한국의 문맹률은 전 세계적으로 가장 낮은 수준이지만, 글을 읽고 쓰지 못하는 사람은 여전히 많다. 다만 많은 이들이 문맹이라는 사실을 애써 숨기기에 이 사실을 알아차리지 못하고 있을 뿐이다. “처음에는 서울 시내에 글을 못 읽는 분이 이렇게 많다는 사실을 알고 깜짝 놀랐어요. 문맹인들은 동사무소에 갈 때 손에 붕대를 감고 가기도 해요. 자신의 이름을 쓰라고 할까 두려워서요. 티가 잘 나지 않지만, 생각보다 기초적인 교육이 필요하신 분들이 많습니다”라고 소씨는 말했다.

욕심 같아서는 한글 교육을 완료하고, 초등교육도 빠르게 마치고 싶지만 노인이 된 학생들의 속도는 더디다. 특히 초등 검정고시를 통과하고 태청야학을 ‘졸업’하기란 꽤 어려운 일이다. 지난해 처음으로 교사 활동을 시작한 소씨 역시 학생들을 가르치며 여러 번 조바심이 났다. 지난해 그가 담당했던 과목은 학생들이 가장 어려워하는 수학. 자신의 욕심을 내려놓고 어르신들의 마음을 이해하기까지 시간이 걸렸다. 그럴 때마다 소씨는 “우리 엄마다 하는 생각으로 가르쳐봐라”고 한 어머니의 말을 떠올렸다. 그렇게 같은 내용을 두 번, 세 번 가르치자 학생들도 드디어 이해를 하는 순간이 찾아왔다. 그때 기분에 대해 소경수씨는 이렇게 말했다. “야학에선 나도 누군가에게 쓰임이 되는 사람이구나 하는 기분이 들어요. 그것보다 더 소중한 삶의 가치가 있을까요.”

올해로 개교 50주년을 맞은 태청야학은 수많은 사람들의 선의로 유지된다. 정부에서 일부 보조를 받지만 월세를 감당하기도 부족한 수준이다. 코로나19 팬데믹을 거치며 줄어든 기업들의 후원이 쉽사리 회복되지 않고 있다. 교사들은 무급 봉사하는 데서 더 나아가 회비를 내면서까지 태청야학을 지키려 한다. 소씨는 태청야학을 함께 지켜줄 것을 부탁했다. “어르신들께 글을 돌려드리는 데 함께해주세요. 야학의 도움이 필요한 분들이 여전히 많습니다.”

-

정치인 성대모사 달인, 이상민 [사람IN]

정치인 성대모사 달인, 이상민 [사람IN]

김은지 기자

한동안 잊힌 정치인 성대모사가 그와 함께 돌아왔다. 정치·시사 콘텐츠를 즐겨 보는 이에게 이상민 크리에이터(30)는 낯익은 사람이다. 유명 정치인 얼굴 사진이 달린 부채 하나만 있...

-

“노란버스는 공공재다” [사람IN]

“노란버스는 공공재다” [사람IN]

변진경 기자

어린이집, 유치원, 학교, 학원만큼이나 어린이들이 오래 머무르는 곳이 있다. 바로 그곳까지 아이들을 태워 데려다주는 ‘노란버스(어린이통학버스)’ 안이다. 노란버스 없이 대한민국 보...

-

매일 점심 방심위 직원들이 ‘1인 시위’ 나선 까닭 [사람IN]

매일 점심 방심위 직원들이 ‘1인 시위’ 나선 까닭 [사람IN]

이은기 기자

방송통신심의위원회(방심위)는 방송과 통신의 내용을 심의하고 감독하는 기구다. 2003년 방심위에 입사한 탁동삼(49) 방심위 명예훼손분쟁조정팀 연구위원은 21년 동안 ‘최소 규제의...

-

가자지구 공격에 항의하는 유대계 감독 [사람IN]

가자지구 공격에 항의하는 유대계 감독 [사람IN]

이종태 기자

유대계 영국인 조너선 글레이저 감독(59)은 3월10일 미국 로스앤젤레스에서 열린 제96회 아카데미 시상식에서 〈더 존 오브 인터레스트(The Zone of Interest)〉로 ...

-

익명의 독자님, 정말 감사합니다 [프리스타일]

익명의 독자님, 정말 감사합니다 [프리스타일]

주하은 기자

지금은 고인이 되신 저의 할머니는 정규교육을 받지 못한 분이셨습니다. 할머니는 1930년대생이었으니, 그 시절 태어난 여성 대부분이 비슷한 처지였을 것입니다. 정규교육은 고사하고,...