‘충청권’이라는 말은 오해를 사기 쉬운 단어다. 실제로 여론의 추이나 최근 선거 결과를 보면, ‘충청권’이라는 단일 권역은 존재하지 않는다. 세종시 문제가 ‘충청인의 자존심’이 걸린 문제라며 핏대를 세우는 정치인은 어렵지 않게 찾아볼 수 있지만, 그런 수사로 묶어내기에는 ‘충청권’은 너무나 복잡다단한 지역이다.

우선 대전·충남과 충북 사이의 간극이 크다. ‘충청권의 대표주자’로 거론되는 심대평 전 대표의 지지율을 보면 차이가 뚜렷하다. 이번 조사 중 충청권 대표 정치인을 묻는 질문에 심 전 대표는 대전과 충남에서 각각 28.1%, 31.1%의 지지를 얻은 반면, 충북에서는 단 4.9%에 그쳤다. 웬만한 정치인의 영·호남 지지율 격차를 떠올리게 하는 극적인 차이다(16쪽 〈표 2〉 참조).

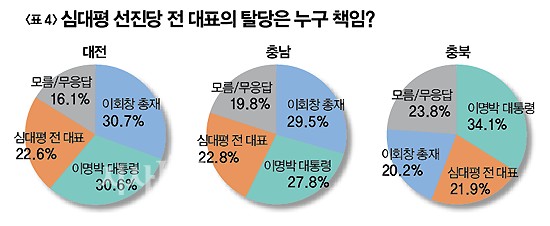

눈에 띄는 또 다른 차이도 있다. 8월30일 있었던 심대평 전 선진당 대표 탈당의 책임 소재를 묻는 질문에 대해, 최대 책임자로 MB를 꼽은 응답이 충북에서 유난히 높았다. 대전과 충남이 이회창 선진당 총재와 MB의 책임을 비슷하게 본 것과 대조된다(아래 〈표 4〉 참조).

충청권 지역 정서에 기대는 전략은 대체로 충남권에 더 호소력이 크다. 지난해 4월 치러진 18대 총선에서 자유선진당은 대전·충남 지역 전체 16석 중 13석을 휩쓸었다. 민주당이 2석, 무소속이 1석만을 건졌다. 반면 충북에서는 민주당이 전체 8석 중 6석을 얻어, 한나라당과 선진당에게 1석씩만 허용했다.

충남권이 충북권에 견줘 지역색이 강한 것은 사실이지만, 지역 정치인들은 충남권조차 하나의 권역으로 묶는 건 무리라고 말한다. 북으로 인접한 수도권 때문이다. 연기군의 한 기초의회 의원은 “충남에서도 북쪽으로 올라갈수록 수도권 정서가 짙어진다. 천안쯤 가면 경기도 정서랑 큰 차이를 모를 정도다”라고 말했다. 서울의 ‘구심력’이 경기도를 넘어 충남 북단까지 미친다는 얘기다. 실제로 천안시 응답자의 23.8%가 세종시는 전면 백지화해야 한다고 답했다.

세종시 부지와 거리가 있는 충남 서해안 지역도 상대적으로 시큰둥하다. 이들 지역에서는 “세종시가 광역시급으로 건설되면 충남도의 예산과 인구가 그만큼 줄어든다”라며 반대 여론이 적지 않다. 서해안 대표 도시인 아산시의 경우, 응답자의 34.1%가 세종시 추진 전면 백지화를 주장했다. 조사 대상 지역 중 전면 백지화 응답이 가장 높았다. 세 시·도 중 직접적 이해당사자인 충남권에서 전면 백지화 응답이 오히려 가장 많이 나온 것도 천안과 서해안 지역의 반대 여론이 만만치 않았기 때문이다(17쪽 〈표 3〉 참조).