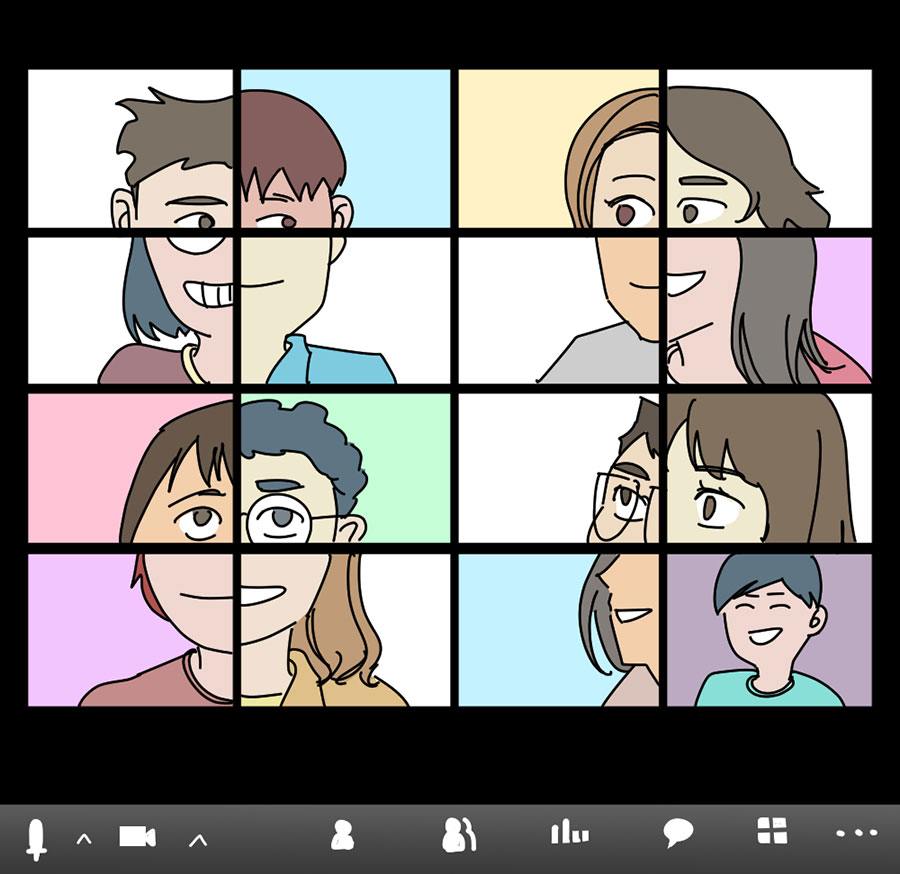

온라인 수업 주간에는 웹캠과 마이크로 아이들을 만난다. 스물두 명이 모두 모이면 모니터가 마스크 벗은 아이들 모습으로 가득 찬다. 실제 교실에서는 볼 수 없는 진풍경. 마스크 없는 얼굴은 한결 자연스럽고 편안하다. 신기하게도 코와 입, 턱이 드러났을 뿐인데 인상이 퍽 다르게 느껴진다. 나는 마치 처음 보는 사람을 대하듯 한 명씩 유심히 살펴본다. 얘가 이렇게 생겼구나.

카메라는 많은 것을 말해준다. 교실에서는 발견하기 힘든 정보가 여럿 있다. 일차적으로 노트북이나 PC로 수업을 듣는 아이와 스마트폰으로 듣는 아이가 구분된다. 화면의 각도나 자세가 미묘하게 다르다. 스마트폰 화면이 작아서 글씨가 잘 안 보이는지 카메라 가까이 얼굴을 들이미는 아이도 있다. 잔뜩 찌푸린 표정이다. 이후 나는 글씨를 크고 굵게 쓴다.

수업을 듣는 장소도 제각각이다. 아직 우리 반 아이들은 가상 배경을 쓰지 않아서 앉아 있는 곳의 풍경이 그대로 보인다. 벽에 전시한 상장이 햇빛을 받아 번쩍이는가 하면, 2단 옷걸이에 걸린 점퍼 소매가 비죽 튀어나와 있기도 하다. 거실이나 안방으로 추정되는 곳도 있다. 똑같은 책상과 의자에 앉아 있던 모습만 보았던 나는 ‘맞아, 아이들은 이렇게 다양한 가정에서 나고 자라지’ 하고 새삼 느낀다.

최근에 발견한 놀라운 사실도 있다. 어느 날 한 아이가 고개를 살짝 돌린 채 눈가를 손바닥으로 꾹꾹 눌렀다. 어딘가 불편한 듯했다. 과제수행력도 좋고 학습 열의도 높은 친구인데 좀처럼 카메라를 바라보지 않았다. 그러면서도 필기나 계산할 일이 생기면 바쁘게 손을 놀렸다. 나는 푸른곰팡이에서 우연히 페니실린을 발견한 알렉산더 플레밍처럼 무릎을 쳤다. ‘소리를 듣고 공부하는구나!’

당연하겠지만 온라인 수업은 눈의 피로가 심하다. 그래서 가능하면 화면에 보이는 문자나 수식을 소리 내어 읽었다. 부작용도 있다. 나는 내 목소리를 외부 스피커로 듣기가 고통스럽다. 어딘가 부자연스러운 음성이다. 혹시 아이들도 내 목소리를 참고 견디기 힘들지 않을까, 하는 불안감에 괜찮으냐고 물어보았다. 뜻밖에도 우리 반 아이들은 덤덤했다. “담임 선생님이 진짜 저기 있구나! 하는 느낌이 들어서 괜찮아요.” 그게 뭐 어떠냐는 표정. 나는 안심했다. 아이들은 담임의 목소리가 좋으냐 나쁘냐보다는 서로 연결되어 있다는 감각, 우리 반에 소속되어 있다는 실감을 무척 소중히 여기는 것 같았다.

귀여워 웃음이 나도 품위를 지켜주자

발표 모습을 지켜보는 것도 흥미롭다. 학생에게 학교는 엄연히 사회생활의 공간이다. 아이들은 발언권을 얻어서 발표할 기회가 오면 옷매무새를 가다듬고, 머리를 단정하게 넘긴다. 적당히 목도 푼다. 다른 사람들이 자신에게 집중하고 있다는 점을 인지하고 사회적 행동을 하는 것이다. 너무나도 귀여워서 절로 웃음이 난다. 그러나 경솔하게 껄껄 웃어서는 안 된다. 아이는 매우 진지하기 때문이다. 어린이의 품위를 지켜주어야 한다. 나는 높임말로 대답하고 안내하며, 발표가 끝나면 감사 인사와 함께 적절한 피드백을 잊지 않는다. 아이의 얼굴에는 자부심이 깃든다.

문득 아이들에게 참 고마웠다. 아이들은 코로나19 시대를 맞아 누구보다도 방역수칙을 준수하고, 어린이의 고유한 특권이자 즐거움인 ‘어울려 놀기’를 자제하며 지내고 있다. 그리고 온라인 수업이라는 불완전한 교육 행위 속에서도 나름의 사회생활을 하며, 개인의 고유한 목소리를 내기 위해 애쓴다. 이것만으로 정말 대단하고 대견하다. 짝짝짝 손뼉을 칠 만하다.

아이들의 희생은 당연하지 않다. 직업 교사인 나도 이 점을 자주 까먹지만, 가끔 생각날 때만이라도 감사를 표하고 싶다. 오늘날 아이들의 의지와 실천은 그럴 만한 자격이 있다. 혹시 주변에 어린이가 있다면 기특한 마음으로 배려와 응원을 부탁드린다.

-

경쟁만 하는 MZ 세대? 연대도 할 줄 안다고요

지난 6월3일 한국교육과정평가원이 주관하는 6월 모의고사가 끝났다. 종례를 하러 교실에 들어가니 기대 이상으로 시험을 잘 본 것 같아 기쁜 표정을 짓고 있는 학생도 있었지만 생각보...

경쟁만 하는 MZ 세대? 연대도 할 줄 안다고요

지난 6월3일 한국교육과정평가원이 주관하는 6월 모의고사가 끝났다. 종례를 하러 교실에 들어가니 기대 이상으로 시험을 잘 본 것 같아 기쁜 표정을 짓고 있는 학생도 있었지만 생각보...

-

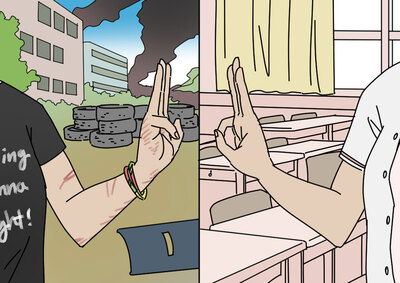

[학교 너머]고등학교 복도에 대자보가 붙었다

간디학교에 와서 익숙하면서도 익숙하지 않은 것이 ‘대자보’ 문화였다. 간디 구성원들은 자신의 생각을 공론화하고 싶을 때 벽에 대자보를 붙이는 방식을 많이 활용해왔다. 상상이 되는가...

[학교 너머]고등학교 복도에 대자보가 붙었다

간디학교에 와서 익숙하면서도 익숙하지 않은 것이 ‘대자보’ 문화였다. 간디 구성원들은 자신의 생각을 공론화하고 싶을 때 벽에 대자보를 붙이는 방식을 많이 활용해왔다. 상상이 되는가...

-

학창시절 배운 미적분과 벡터, 지금의 삶에 유용한가요?

교육을 배워보고 싶다고 생각하게 된 건 고등학교 수업 시간에 본 다큐멘터리 때문이었다. 덴마크의 대안학교를 취재한 그 영상은 내가 자란 곳의 모습과는 너무 다른 세상을 비추고 있었...

학창시절 배운 미적분과 벡터, 지금의 삶에 유용한가요?

교육을 배워보고 싶다고 생각하게 된 건 고등학교 수업 시간에 본 다큐멘터리 때문이었다. 덴마크의 대안학교를 취재한 그 영상은 내가 자란 곳의 모습과는 너무 다른 세상을 비추고 있었...

-

언젠가 마스크 벗게 될 어른들, 아이들은 어쩌지?

아이와 함께 음료를 마셨다. 일곱 살 아이는 한 모금 마신 후 재빠르게 마스크를 올린다. 답답할 법도 한데 예외가 없다. 코로나19 2차 대유행으로 혼란스러웠던 지난해 9월 접했던...

언젠가 마스크 벗게 될 어른들, 아이들은 어쩌지?

아이와 함께 음료를 마셨다. 일곱 살 아이는 한 모금 마신 후 재빠르게 마스크를 올린다. 답답할 법도 한데 예외가 없다. 코로나19 2차 대유행으로 혼란스러웠던 지난해 9월 접했던...

-

"늬 아부지 뭐 하시노?" 대신할 질문은 없나요

“늬 아부지 뭐 하시노?” 지금은 많이 사라진, 예전에 학창 시절을 보낸 많은 사람들의 가슴에 생채기를 내기도 한 질문이다. 학교에서 선생님이 이런 질문을 던지고, 대답하고, 그 ...

"늬 아부지 뭐 하시노?" 대신할 질문은 없나요

“늬 아부지 뭐 하시노?” 지금은 많이 사라진, 예전에 학창 시절을 보낸 많은 사람들의 가슴에 생채기를 내기도 한 질문이다. 학교에서 선생님이 이런 질문을 던지고, 대답하고, 그 ...