그날도 느슨한 자세로 온라인 수업을 듣던 아이가 “으아~” 하면서 방에서 뛰쳐나왔다. 이 닦고 세수하고 옷 갈아입고(윗옷만) 전광석화같이 눈썹도 그리고 다시 책상에 앉았다. 학교에서 유일하게 쌍방향 수업을 시도한 어느 과목 선생님이 이날따라 아이들에게 얼굴도 보여달라고 한 것이다. 세상이 자기 앞머리나 코 위 뾰루지에 주목한다고 여기는 중2인지라 쌍방향 수업에도 다들 화면은 암전 상태였는데(내 아이는 실수로 ‘화면 켜짐’을 누를까 봐 지우개 껍데기로 카메라 부분을 가려놓기까지 한다) 대략 5분 뒤 ‘준비’를 끝낸 아이들이 줄줄이 등장해 얼굴만 보여주고 대답하고 사라졌단다. 고작 2~3초를 위해서였으나 기나긴 온라인 수업 기간에 내가 목격한 가장 생기 넘치는 순간이었다. ‘고데기’로 머리 말고 코밑수염 깎은 아이도 있을 텐데 ‘갸륵한’ 순발력을 선생님이 아셨는지 모르겠다.

6월 말이 됐지만 내 아이는 아직 반 친구들 이름도 얼굴도 다 모른다. 서로 자기소개 한번 제대로 안 한 기색이다. 담임이 관리하는 단톡방은 공지사항 외 대화 금지란다. 온라인 수업도 태반은 ‘눈 가리고 아웅’이다. 들입다 학습지만 내주는 교사도 봤다. 해보지도 않은 ‘실험 과정을 요약합시다’라거나 옆에 있지도 않은 ‘모둠원들과 토론합시다’ 따위는 왜 올리실까. 윗분(교장) 보기 좋거나 스스로 ‘정신승리’ 하려는 게 아니라면 말이다.

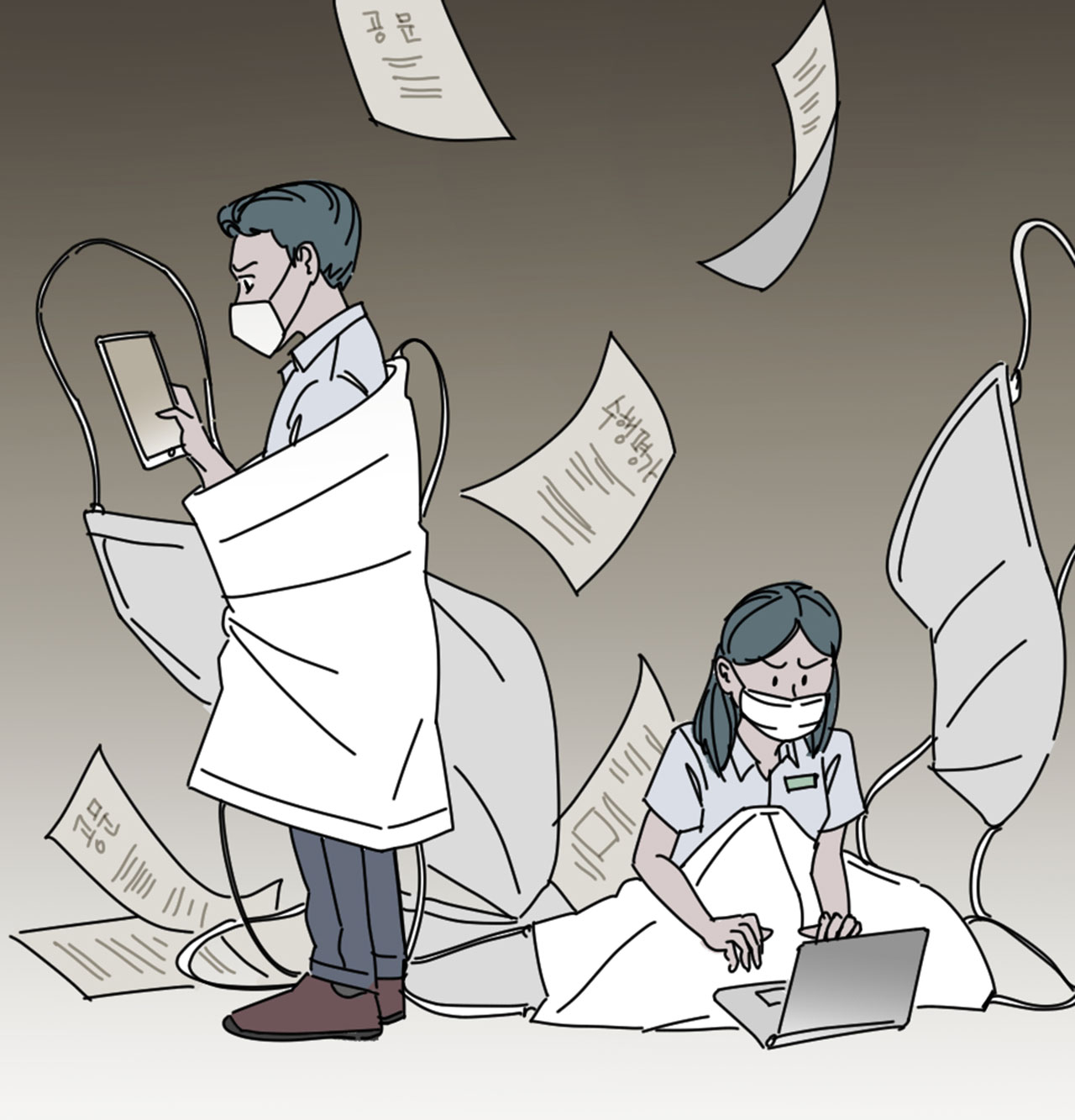

미증유의 코로나19 사태를 겪으며 약자에게 더 가혹하고 잔인한 우리 사회 노동의 현주소가 아프게 드러났다. 민낯이 적나라하게 드러나기로는 교육 현장도 결코 뒤지지 않는다.

일단, 학교는 아무 일도 일어나지 않아야 하는 곳이다. 창의교육이나 체험활동 같은 것은 대략 한 것으로 치고 넘어간다. 안 하면 말 나오니까. 그러면서 ‘제대로’ 하는 것은 또 겁낸다. 특히 성교육 같은 거 말이다. 외부 강사가 명심할 것은 ‘민원 생기지 않게(만) 하기’다. 교사들은 누구보다 이를 잘 안다. 그러니 이 재난의 한가운데에서도 묵묵히 수행평가나 지필고사를 치른다. 건너뛰거나 대체하는 건 언감생심이다. 내 아이도 등교해서 내리 시험만 보는 중이다. 이런 등교 왜 하느냐는 말들이 많은데, 학부모로서 자신 있게 말할 수 있다. 단언컨대, 등교는 수행평가를 위해서다.

내일 지구가 망해도 오늘 시험을 보는 학교

학년이 올라갈수록 교사들은 학습은 물론 평가에도 잡음이 안 나게 하는 데에 심혈을 기울인다. 가령 ‘정보화 사회와 도덕’을 배웠다 치자. 온라인으로 진도는 나갔고 마스크 쓰고 발표하기도 어려우니 논술로 수행평가를 한단다. 교사가 제일 강조하는 게 뭘까. ‘분량’이다. 글자 크게 쓰지 말고 띄어쓰기 넓게 하지 말고 답안지의 80%를 채우라는, 이른바 ‘평가 기준’ 말이다. 더 당황스러운 건 주제다. 교과서 소단원 제목을 그대로 낸다. 그냥 외워서 옮기라는 뜻이다. 이런저런 주장을 소개하고 반박해보라거나 소신껏 써보라는 교사, 공교육에 아이를 맡긴 동안 한 번도 못 봤다.

사실상 등록금 장사를 하면서도 기본적인 상도의조차 안 지키는 대학들의 행태를 본다. 뻔히 알면서도 너나없이 그 좁은 문을 향해 달음박질한다. 그러느라 우리의 초·중·고교 교육이 이 모양이다. 내일 지구가 망해도 오늘 한 장의 시험을 보는 괴상한 곳이 되어버렸다. 코로나19 이전부터 학교는 이미 폐허였다.

교사들은 우리 사회에서 비교적 비슷하게 양질의 기량과 사명감을 가진 직업인 집단이다. 그런 어른들이 포진한 공간이 왜 견디고 버티고 감내하는 곳이 되어버렸나. 모쪼록 교사들이 결정권이 없다는 말 뒤에 숨지 않길 바란다. 재량권을 가진 수업 시간이라도 알차게 꾸리는 모습을 보고 싶다. 능력을 보여달라. 배움은 아주 짧은 순간, 벼락같이도 이루어진다.