학창 시절 체육 시간을 가장 싫어했다. 체육 선생은 꼴찌로 들어오는 다섯 명에게 꼭 운동장을 한 바퀴씩 더 돌게 했다. 나는 늘 두 번씩 달리는 아이였다. 그때마다 수치심을 느꼈다. 피구를 할 때면 어서 빨리 ‘아웃’되기를 바랐다. 날아오는 공은 공포 그 자체. 공을 받을 생각은커녕 요리조리 피해 다니다 수비가 되면 그제야 마음이 놓였다.

성인이 되어서도 남과 같이 하는 운동은 필사적으로 피하곤 했다. 헬스장에 가거나 홈트레이닝을 하고 어두운 밤에 홀로 달렸다. 땀 흘리는 모습을 누군가 보지 않도록, 조용히 혼자서만 못하기 위해서.

피할 수 없는 순간이 온 것은 대학 기숙사 조교로 일할 때였다. 체육대회가 열렸는데 출전할 배구 선수가 부족했다. 대회를 진행하려면 조교가 대타로 나가야 했다. 각 팀에서 네 명이 출전하고 단단한 배구공 대신 짐볼을 사용하는 약식 배구 경기였다. 우리 팀에서는 나와 같은 처지의 조교 한 명과 외국인 학생 두 명이 함께했다. 나는 또다시 폐를 끼칠까 두려워 경기 전날 팀원들에게 부탁해 연습을 시작했다. 팀원들은 인내심을 가지고 나를 가르쳤다. 서브를 할 때마다 천장으로 치솟던 공은 조금씩 포물선 모양을 갖추어갔다.

경기가 시작되자 다리가 덜덜 떨렸다. 실수할 때마다 도망가고 싶었지만 머쓱해하기에는 다음 공이 날아오는 시간이 너무 짧았다. 예상외로 우리 팀은 잘 해냈고 심지어 우승까지 했다. ‘폐 끼치는 멤버’가 경기에 우여곡절을 만들어주어야 승리의 기쁨도 배가된다는 것을 알게 됐다. 함께하는 운동의 즐거움이 보폭을 맞추며 걸을 때 있다는 것도 알게 됐다. 환한 조명 아래 체육관에서 온몸이 벌게지고 땀범벅인 상태에서 서로를 얼싸안고 기뻐했다. 그러다 누군가가 기념사진을 찍자고 하기에 반사적으로 질색했다.

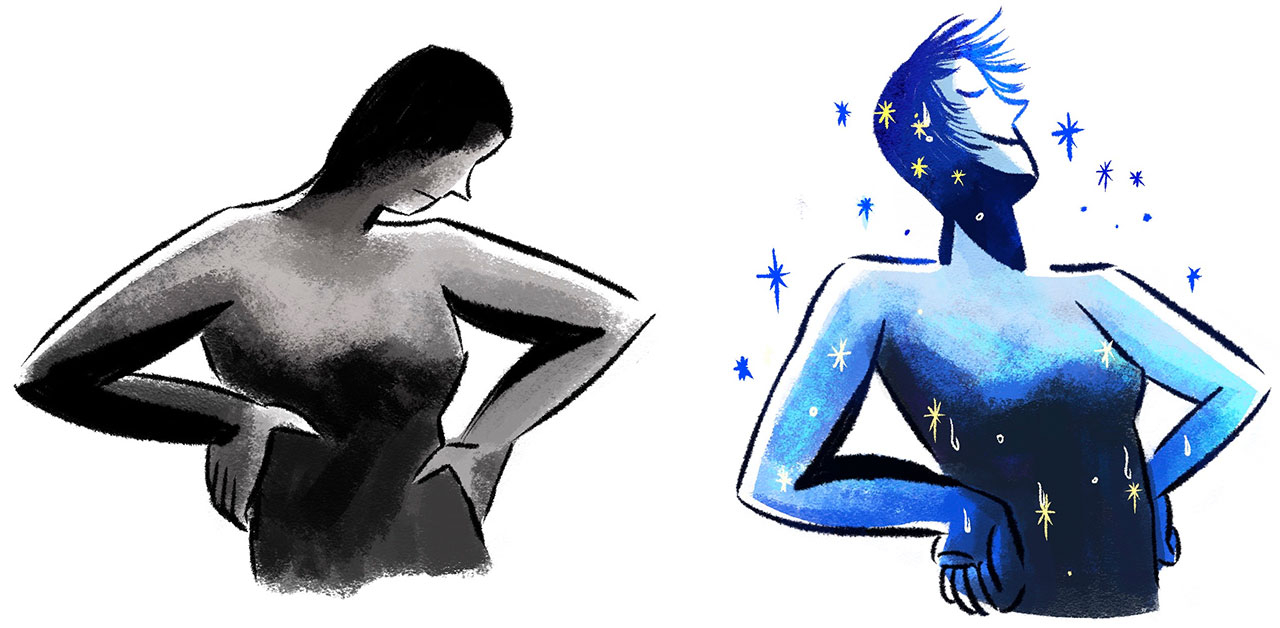

“I’m so ugly now. All sweating.”(나 지금 너무 못생겼어. 땀범벅이란 말이야.)

그랬더니 같이 출전한 외국인 친구가 말했다.

“No. You are glittering!”(아니. 너는 지금 반짝반짝 빛이 나!)

경기가 끝난 다음 날에도, 다다음 날에도 그 말이 계속 머릿속을 맴돌았다. glittering, glittering, 땀으로 흠뻑 젖은 사람의 얼굴은 glittering….

어느 날 나의 몸은 무척 아름다워 보이지만 또 다른 어느 날에는 여전히 혐오스럽다. 꾸밈 노동을 그만두려 하다가도 어떤 아름다움에는 기꺼이 항복하고 싶다. 더불어 몸은 저항하는 존재가 아닌가. 긍정한다고 긍정되지 않고 부정한다고 부정되지 않는다. 원한다고 마음대로 바꿀 수 있는 존재가 아닌 데다 사고처럼 질병이나 장애가 찾아온다.

몸에 붙는 어떤 해석도 지겹다

솔직히 말하자면 여성의 몸에 붙는 어떤 해석도 이제는 지겹다. 긍정도 부정도 없이 보이는 몸에 대해 가능하면 적게 생각하고 싶을 뿐이다. 그보다는 몸으로 경험한 어떤 선명한 기억을 차곡차곡 쌓아가고 싶다. 보이는 몸 말고 경험하는 몸으로 말이다.

바람이 나의 등을 밀어주듯 달릴 때, 피가 돌아 뜨끈해진 몸을 물결이 식혀줄 때, 생각하기를 멈추고 감각하며 오롯이 그 순간에 머무를 때 나는 몸에 대해 해석하기를 멈출 수 있다. 의미는 가고 존재만 남는다. 역설적으로 내가 없어지는 것처럼 느껴진다.

내가 없어지는 것 같은 그런 순간들을 일상에서 자주 떠올린다. 그러고 나면 나와 타인의 몸에 붙었던 크고 작은 탁월함과 초라함이 얼마나 사소했는지 알게 되니까. 여자들이 기꺼이 서로에게 폐를 끼치며 ‘glittering’한 몸의 기억을 만들어가면 좋겠다.