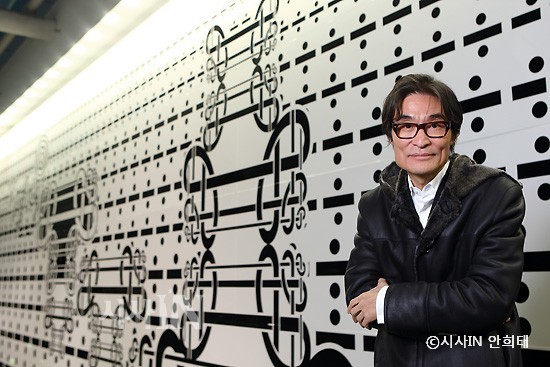

그렇게 높이 5.5m, 길이 46m에 이르는 거대한 벽화가 완성됐다. 작품을 이토록 크게 만들 필요가 있었을까. 이씨는 “거대한 건축물(미술관) 안의 부속물로 내려앉은 회화를 부활시키고 싶었다”라고 말했다. 미술관의 공기 흐름을 검은색 점과 선으로 표현해낸 이씨의 작품 덕에, 맞은편 벽에 얼기설기 엮여 있던 건축 파이프들도 ‘풍경의 알고리듬’ 속 한 요소가 됐다. 그렇게 경기도미술관은 회화를 ‘담는’ 건축물이 아니라, 회화와 ‘상생’하는 건축물로 거듭났다.

이씨는 서울에서 서양화를 전공한 뒤 1981년부터 주로 미국 뉴욕에서 전시를 열었다. 하지만 요즘은 딱히 정해진 활동 무대가 없다. “유목민처럼, 뉴욕에서 일을 벌이고 탈탈 털고 서울로 와서 작품을 설치한 뒤 베이징으로 떠나면서 또 새로운 꿈을 꾸는” 식이다. 그에게 ‘한국인’이라는 정체성은 다른 작가들과 조금 다른 ‘차이’일 뿐이다. “동양성이나 한국성을 메시지화하고 떠들면 진부해질 수밖에 없기 때문에” 그의 작품은 늘 ‘보편적’이다.

하지만 한국을 떠난 지 29년이 흐른 오늘날, 이씨는 고국에 “뭔가 하나쯤 남겨주고 싶었다”. 호림박물관이 소장한 이씨의 작품이 올해부터 중학교 미술 교과서에 실린다는 사실을 듣고 그 생각이 더 강해졌다. 마침 공공기관(경기문화재단)과 기업(커피빈코리아)이 작품을 만들고 거는 데에 도움을 줬다. ‘풍경의 알고리듬’은 이씨가 29년간 뉴욕에서 공부한 상상력과 심미안 등을 총망라한 ‘보고서’ 같은 작품이다.

이 기사를 공유합니다