1989년 8월28일. 정통 시사주간지를 표방한 원 〈시사저널〉에 국제부 경력기자로 입사했다. 고르바초프 개혁과 동유럽 사태, 이라크 전쟁에 이어 남북 고위급회담으로 냉전 해체의 순풍이 밀려오는 격동의 시기였다. 데스크에 건의해 ‘한반도’ 섹션을 새로 만들며 대응 태세를 강구하던 중 인사명령이 떨어졌다. 국제부 한반도 담당에서 기획특집부로 전격 발령이 난 것이다. 국제 담당 기자로서 나름 열심히 해왔다고 생각했는데 하루아침에 시베리아 벌판에 내동댕이쳐진 기분이었다. 처음엔 당황했지만 멀리 뛰기 위해서는 현장의 담금질이 필요하다는 편집주간 ‘안깡(안병찬 편집주간의 애칭)’의 판단에 따른 것이었다. 그렇게 현장에서 보낸 2년이 이후 기자 생활의 밑천이 됐음은 물론이다.

1989년 11월 하순의 어느 날 오후. 바바리코트 차림의 안깡이 신임 편집주간으로 편집국에 모습을 드러낼 때의 정경이 여전히 눈앞에 선하다. 그는 당대 언론계의 전설이었다. 〈한국일보〉 최장수 ‘시경 캡’을 하며 그가 보여준 지독한 기자 정신은 ‘안깡’이라는 별명을 낳기에 이르렀다. 기자로서 그의 깡다구는 1975년 3월23일부터 4월30일까지 남베트남의 수도 사이공 최후의 기간에 종군기자로서 화려한 꽃을 피웠다.

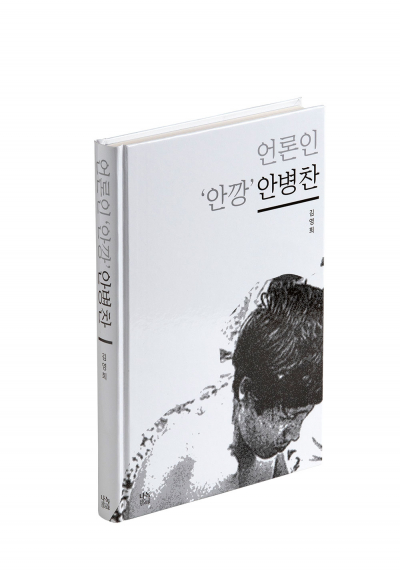

1962년 〈한국일보〉 공채 견습기자 13기로 시작해 ‘59년의 언론 도정’을 밟아오며 그는 방대한 기록을 남겼다. 이 책의 저자인 김영희 박사(서울대 언론정보연구소 책임연구원)는 ‘현장주의 언론인의 본보기’로서 그에 대한 연구서를 준비하며 1년6개월에 걸쳐 그가 써온 6개 박스 분량의 기사와 칼럼, 르포르타주, 저서를 분석했다고 밝혔다. 따라서 이 책에는 한 사람의 뛰어난 저널리스트가 어떻게 사실을 길어 올려 ‘르포르타주 저널리즘’으로 심화시켜왔는지 그 평생의 궤적이 담겨 있다. 언론인이라는 형극의 길에 발을 들여놓고자 하는 이들에게 일독을 권한다.