외로웠다. 밥을 먹어도 외로웠고 TV를 봐도 외로웠고 게임을 해도 외로웠다. 하품은 전염된다는데 덩달아 하품하는 친구가 곁에 없는 것도 참 외로웠다. 소파에 혼자 앉은 자기 모습이 텅 빈 화면에 반사되는 게 싫어서 얼른 다시 TV를 켰다. “외로우신가요?” 자막과 함께 나오는 반려로봇 광고. 바로 주문. 택배 도착.

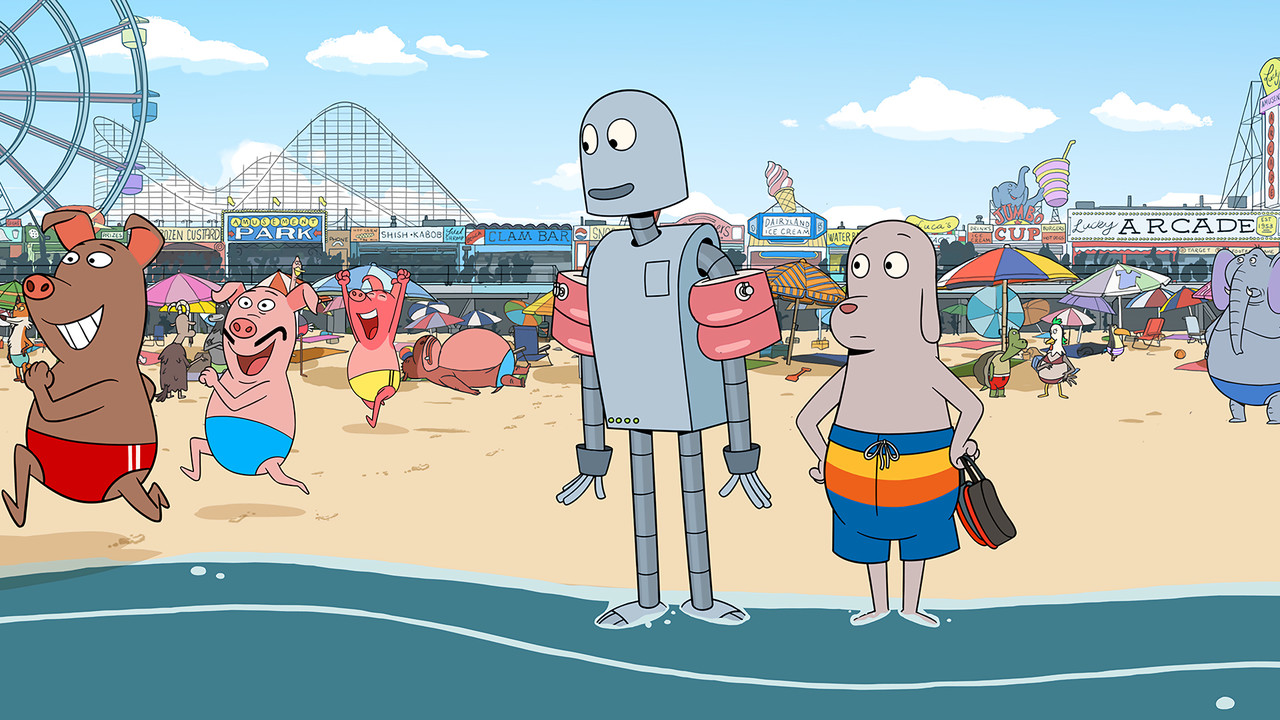

즐거웠다. 같이 밥을 먹어서 즐겁고 TV를 혼자 보지 않아서 즐겁고 2인용 게임을 할 수 있어서 즐거웠다. 즐거운 추억을 더 쌓고 싶어 바다에 갔다. 물놀이가 끝난 뒤 나란히 해변에 누워 기분 좋게 낮잠도 잤다. 집에 가야 하는데 ‘로봇’이 일어나질 않는다. 고장 났는지 꼼짝도 하지 않는다. 너무 무거워 혼자서는 끌고 갈 수 없다.

곧 돌아올게, 약속하고 집으로 간 ‘도그’. 다음 날 찾아간 해변은 여름 시즌이 끝나서 폐쇄. 담장을 넘으려다 잡혀가고 자물쇠를 따려다가 쫓겨난다. 할 수 없이 내년 여름까지 기다려야 한다. 로봇을 해변에 홀로 남겨두고 아파트에 혼자 돌아왔다. 다시 외로워졌다. 그리고 알아챘다. 진짜 외로울 때 나오는 건 하품이 아니라 눈물이란 걸.

“있어야 할 누군가가 내 곁에 없을 때 생기는 감정이 외로움이다. 그냥 혼자 있을 때 생기는 감정은 심심함에 지나지 않는다(권혁웅 시인).” 이 말의 뜻을 차츰 도그도 이해하기 시작한다. ‘새 친구’가 생겨 다시 심심하지 않을 때에도 ‘그 친구’가 돌아오지 않는 한 끝내 사라지지 않을 어떤 외로움이 남는다. ‘감출 순 있어도 채울 순 없는 빈자리’라는 게 마음에 생겨난다. 도그도 로봇도 그리고 우리도 그렇게 삶을 배워가는 이야기다, 〈로봇 드림〉은.

작가 사라 바론이 함께 살던 반려견을 먼저 떠나보낸 뒤 그림책을 펴냈다. 어린 딸에게 보여주려다 자기가 먼저 보고 울어버린 영화감독 파블로 베르헤르가 그 책을 애니메이션으로 옮겼다. “살면서 친구를 잃은 경험”을 다시 떠올리면서 감독은, “이별과 상실을 극복하는 힘은 결국 기억”이라는 원작의 믿음이 영화로 살아 움직이도록 정성을 다했다. 그림체는 더 사랑스럽게, 이야기는 더 벅차오르게.

특정 도시를 배경으로 삼지 않은 원작과 달리 ’과거의 뉴욕’을 그려낸 것도 감독의 선택. 청춘의 한 시기를 보낸 도시의 풍경이 여전히 그리웠기 때문이다. 지금은 볼 수 없는 세계무역센터 쌍둥이 빌딩이 그래서 자주 나온다. 현실엔 없지만 영화엔 있다. 오래전 사라진 존재가 눈앞에 다시 서 있다. 그것만으로도 괜히 든든해지는 영화였다. 누군가 잊지만 않는다면 누구든 쉽게 잊히지 않으리라는 걸, 영화 속 세계무역센터가 증명해주는 것만 같았다.

“내 삶의 일부였지만 더 이상 나와 함께하지 않는 모든 이에게 보내는 러브레터로 이 영화를 만들었다”라고 감독은 고백했다. 누구는 헤어진 연인을, 누구는 연락 끊긴 친구를, 누구는 먼저 떠나보낸 가족을, 그리고 또 누구는 무지개다리 너머의 반려동물을 떠올리게 될 영화 〈로봇 드림〉. 눈물이 차오르며 동시에 미소가 번지는, 정말 아름다운 엔딩에 오래오래 붙들린 채 나는 생각했다. 이 영화는 “도그와 로봇의 〈패스트 라이브즈〉”라고. 아이에게 보여주려고 갔다가 분명 어른이 울고 나오는 영화일 거라고.

-

이렇게 살다 끝일까 좋은 각본과 배우가 답하다 [비장의 무비]

이렇게 살다 끝일까 좋은 각본과 배우가 답하다 [비장의 무비]

김세윤 (영화 칼럼니스트)

그가 어김없는 사람이라는 건 틀림없는 사실이었다. 출근 시간을 어긴 적도 없고 퇴근 시간을 어긴 적도 없다. 늘 같은 양복을 입고 같은 표정을 짓고 같은 자리에 앉아 일을 했다. ...

-

아들이 기록한 아버지의 마지막 연주 [비장의 무비]

아들이 기록한 아버지의 마지막 연주 [비장의 무비]

김세윤 (영화 칼럼니스트)

2020년 12월4일. 건강검진을 받았다. 암이 간에 전이되었다고 했다. 일주일 뒤 12월11일. 재검사를 했다. 의사가 말했다. “이대로 두면 앞으로 남은 시간은 6개월 정도입니...

-

‘높이’ 대신 ‘멀리’, 청춘의 비행 [비장의 무비]

‘높이’ 대신 ‘멀리’, 청춘의 비행 [비장의 무비]

김세윤 (영화 칼럼니스트)

영화 〈빌리 엘리어트〉(2001)의 마지막 장면. 평생 자신을 뒷바라지한 아버지 앞에서 빌리가 힘껏 날아오른다. 한 마리 새처럼 멋진 자세로 하늘 높이 솟구친다. 그 아름다운 비상...

-

노인 혐오의 시대 한줄기 햇살 같은 영화 [비장의 무비]

노인 혐오의 시대 한줄기 햇살 같은 영화 [비장의 무비]

김세윤 (영화 칼럼니스트)

평화롭게 피아노 연주곡이 흐르는 노인요양원 복도에 한 청년이 나타난다. 총을 든 손과 팔에 핏자국이 보이고 그가 지나온 복도 끝에 휠체어가 넘어져 바퀴만 빙글빙글 돌고 있다. 창가...

-

‘똥 이야기’에 빠져들게 하는 방법 [비장의 무비]

‘똥 이야기’에 빠져들게 하는 방법 [비장의 무비]

김세윤 (영화 칼럼니스트)

1858년 늦여름. 처마 밑에서 비를 긋는 두 남자. 폐지를 한 바구니 안고 선 청년 추지(간 이치로)에게 야스케(이케마쓰 소스케)가 깐족댄다. “그거 팔면 얼마나 쳐줘? 얼마 벌...

-

두고두고 곱씹는 ‘마지막 2분’의 시간 [비장의 무비]

두고두고 곱씹는 ‘마지막 2분’의 시간 [비장의 무비]

김세윤 (영화 칼럼니스트)

“나영이가 해성이를 좋아한다고 그러더라고요. 저희 이제 이민 가거든요. 그래서 가기 전에 좋은 기억을 만들어주고 싶어서요.” 저 멀리 아이들이 웃고 떠드는 걸 보며 나영이 엄마가 ...

-

‘마술적 리얼리즘’ 하면 이 영화감독을 떠올리리 [비장의 무비]

‘마술적 리얼리즘’ 하면 이 영화감독을 떠올리리 [비장의 무비]

김세윤 (영화 칼럼니스트)

영화 〈행복한 라짜로〉(2018)를 만들 때 이야기. 투자자들이 알리체 로르바케르 감독에게 물었단다. 그래서 영화가 끝날 때쯤 주인공에겐 어떤 변화가 일어나느냐고. 주인공이 ‘특별...

-

어디서도 본 적 없는 새로운 스포츠 영화 [비장의 무비]

어디서도 본 적 없는 새로운 스포츠 영화 [비장의 무비]

김세윤 (영화 칼럼니스트)

2018년 US 오픈 테니스 대회 여자 단식 결승. 스물네 번째 메이저 대회 우승을 노리는 서른일곱 살 세리나 윌리엄스와 생애 첫 메이저 대회 우승을 꿈꾸는 스물한 살 오사카 나오...