내가 대학에 들어갈 때 부모는 운동권이 될까 봐 걱정했다. 시위에 나가거나 앞장서 의견을 내 스스로를 위태롭게 만들지 말라고 연거푸 강조했다. 하지 말라고 하니 더 하고 싶었으나 입학 후 살펴본 대학 내 학생운동은 시시할 정도로 크게 줄어든 상태였다. 총학생회장을 뽑는 선거는 투표율 저조로 몇 학기째 무산됐고 후보들은 자신이 비운동권임을 강조했으며 내가 소속했던 자연과학대 학생회는 민감한 정치 사안마다 자신들은 어떤 의견도 갖지 않겠다는 입장을 냈다.

대학 생활은 학점 관리와 연애와 독서로 채워졌다. 과거 뜨겁게 민주화운동을 해왔던, 고전 읽는 동아리에 들어가기도 했다. 이제는 얌전히 공맹과 플라톤을 강독하는 개인주의적인 동아리였다. 종종 동아리방에 가서 20~30년 전 선배들이 쓴 ‘날적이’를 읽곤 했다. 1980년대에 쓰인 날적이에는 어제는 누가 끌려갔고 그제는 누가 사라졌다는 내용과 이들을 걱정하고 또 자신을 부끄러워하는 글들이 있었다.

시위에 나가거나 앞장서 의견을 내 스스로를 위태롭게 만드는 일을 하게 된 것은 대학을 졸업할 즈음이다. 학내 성폭력을 연달아 경험한 때였고, 취업 시장의 공고한 성차별을 목격한 때이기도 했다. 2015년 메갈리아가 나오고 2016년 강남역 10번 출구 살인사건을 계기로 ‘페미당당’ ‘강남역 10번 출구(현 페미몬스터즈)’ ‘불꽃페미액션’ 등 젊은 페미니스트 단체가 속속 등장하며 페미니즘 리부트가 일었다. 나도 페미당당의 활동가로 지내면서 최초로 광장을 경험했다.

페미니즘 리부트 이후 등장한 여러 단체가 이제는 동력을 잃고 사라지거나 활동이 주춤해진 것을 본다. 운동을 계속하는 이들도 있고 각자의 길을 가기로 한 이들도 있다. 나 역시 얼마 전 페미당당 활동을 공식적으로 종료하고 작가로 지내기로 했다. 운동으로 몇 년을 뜨겁게 보내고 나니 서른이었다. 광장에서의 감각은 여전히 살아 숨 쉬나 이것이 생계를 해결해주지는 않았다. 정말이지 잔치가 끝난 기분이었다.

세상에는 부동산 소유나 금융 투자에 관한 재테크 관리 비법과 조언이 넘쳐난다. 이 조언을 적절히 따라가는 것이 어른 노릇 같고 그걸 하지 않는 이들은 바보 취급을 당한다. 그러나 알아볼수록 그것은 내가 더 가지면 다른 누군가는 기필코 더 가난할 수밖에 없는 제로섬 게임이다. 내가 아는 페미니즘 운동이 제로섬 게임이 아니라면 페미니스트는 자본에 대해 과연 어떤 태도를 보여야 할까? 자기만의 방은 몇 평짜리면 적당할까?

공정과 정의 외치던 이들이 비겁해질 때

애끓는 마음으로 날적이를 쓰던 386 운동권 출신 선배 일부는 잔치가 끝난 뒤 서울 대치동으로 자리를 옮겨 사교육 시장에 합류했다. 세미나와 토론, 글쓰기로 단련하고 민주화운동을 하던 기량으로 1990년대 대치동에 논술학원을 차리고 돈도 많이 벌었다. 운동 이후 갈 곳이 마땅치 않았던 이들에게 몇 안 되는 선택지 중 하나였을 것이다.

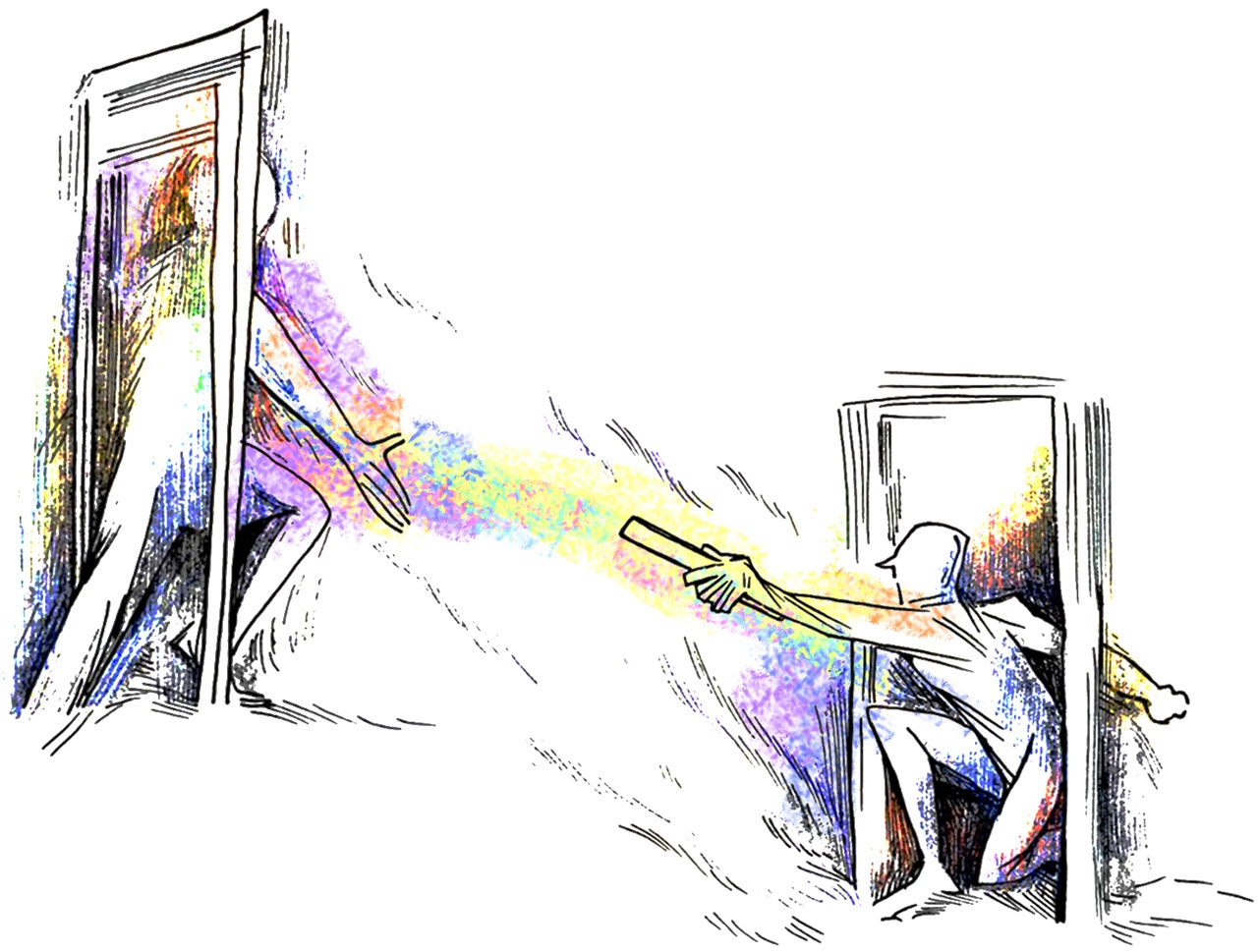

나는 다음 스텝을 고민하며 이들을 생각한다. 공정과 정의를 말하던 이들이 자녀교육 앞에서 비겁해진 때를 떠올린다. 같은 실수를 반복하고 싶지 않다. 하나의 부정의를 부순 뒤에 더 큰 부정의를 만들어내지 않으려면 어떻게 해야 할까? 완벽하게 옳은 운동은 없겠지만, 그럼에도 시간이 흐를수록 조금씩은 덜 비겁해지고 덜 폭력적이고 싶다. 애쓰다 보면 다음 주자는 좀 더 나을지 모르니까. 심보선의 시 ‘끝나지 않았어’처럼.

“우리는 과거로부터 온 흐름 속에 존재하며/ 우리의 역할은 그 흐름을 이어가는 것이다/ 누구는 용기를 가졌고 누구는 그렇지 않다/ 그러나 우리는 영웅이 될 필요가 없고 될 수도 없다/ 우리는 모두 하나의 조짐, 희미한 움직임이다/ 바통을 주고받는 이름 없는 주자들이다/ 그 바통 위에는 ‘끝나지 않았어’라는 말이 새겨져 있다.”

-

여성이 ‘꾸밈노동’ 거부하는 까닭 [독서일기]

여성이 ‘꾸밈노동’ 거부하는 까닭 [독서일기]

장정일 (소설가)

탈코르셋(脫corset, corset-free)에 관한 책 세 권을 읽었다. 〈아름다움이 그대를 속일지라도-탈코르셋 인문학〉(인간사랑, 2019)을 쓴 연희원은 기호학 박사이지만 ...

-

한국문학의 욘사마 ‘김지영’ 일본 열도 뒤집었다

한국문학의 욘사마 ‘김지영’ 일본 열도 뒤집었다

도쿄·김승복 (출판사 쿠온·책거리 서점 대표)

11월9일 세계적인 책방 거리 도쿄 진보초에서 한국 책을 위한 북페스티벌(2019 K- Book Festival)이 열렸다. 한국 책을 번역 출판한 19개 일본 출판사와 한국 독립...

-

‘82년생 김지영’ 프랑스 번역자의 바람

‘82년생 김지영’ 프랑스 번역자의 바람

파리·피에르 비슈 (출판사 마탱캄(Matin Calme) 대표)

〈82년생 김지영〉은 현재까지 미국·영국·프랑스·독일·중국·타이 등 17개국 수출을 확정지었다. 한국에서는 책이든, 영화든 마치 ‘젠더 갈등’의 대명사처럼 논의되고 있지만 〈시사I...

-

문제는 남녀 간 권력 불평등

문제는 남녀 간 권력 불평등

이승한 (칼럼니스트)

〈시사IN〉은 2009년부터 연말 부록으로 ‘행복한 책꽂이’를 펴내고 있다. 지난 10년 동안 독서 리더들의 면면은 바뀌었지만, 이들이 추천한 올해의 책을 볼 때마다 가슴이 두근거...

-

‘스쿨미투’ 넘어 세상을 변화시키다

‘스쿨미투’ 넘어 세상을 변화시키다

김영화 기자

페이스북이 띄운 ‘1년 전 오늘’ 덕분에 잊고 지냈던 기억을 떠올렸다. 2019년 2월4일, 양지혜씨(23)는 스위스 제네바로 향했다. 유엔 아동권리위원회에서 한국의 ‘스쿨미투’ ...

-

페미니즘의 그릇을 축소하는 여성들

페미니즘의 그릇을 축소하는 여성들

오수경 (자유기고가)

“트랜스젠더 학생의 입학을 반대한 페미니즘을 어떻게 봐야 할까요?” 강의를 마치자 한 청중이 질문했다. 요즘 이와 비슷한 질문을 종종 받는다. 페미니즘은 생물학적 여성만을 위한 운...