며칠 전 엄마 생신이었다. 각각 흩어져 살던 오빠와 나는 본가로 부모를 뵈러 갔다. 오랜만에 네 식구가 모여 두런두런 얘기하며 고기를 구웠다. 엄마는 고기 한 점 먹기도 전에 말을 꺼냈다. “너희 아빠와 이제 이혼하고 싶어.” 오빠는 반색했다. 자기가 아빠를 닮을까 봐 두렵다며 이혼 과정을 적극 돕겠다고 했다. 나 역시 동조했다. “그래 엄마. 이제 아빠로부터 해방되어보자.” 내 말에 그녀는 단호했다. “해방은 예전부터 스스로 했어. 이제 절차 문제만 남았을 뿐이지.”

‘행복한 가정은 다 고만고만하지만 불행한 가족은 다 제각각의 이유로 불행하다’라는 톨스토이의 문장에 딴죽을 걸고 싶다. 한국의 불행한 가정을 멀리서 보면 다 고만고만한 ‘아버지’를 가지고 있다고. 매일 밤 술에 취하는 아버지, 죽겠다고 혹은 죽이겠다고 협박하는 아버지, 도박하는 아버지, 외도하는 아버지, 경제적으로 착취하는 아버지, 가정을 버린 아버지, 자신의 삶만이 강렬하다고 믿는 아버지, 아내를 혹은 자식을 때리는 아버지…. 당신의 아버지는 어느 유형인가?

‘공고한 해방’ 위해서도 새로운 공동체 필요

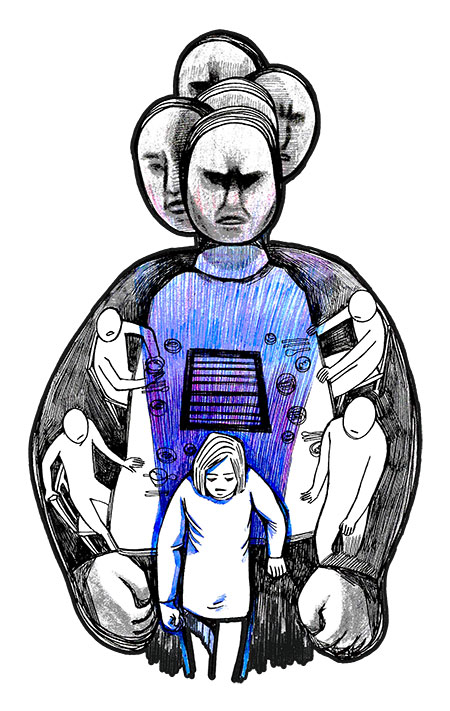

가부장의 폭력은 세대를 넘어 지속되기 쉽다. 엄마는 피해자이지만, 가부장제를 스스로 내면화하며 그것의 수호자가 되기도 한다. 가정의 모든 가사노동과 감정노동을 담당했던 엄마와, 그런 엄마의 고통과 넋두리가 지겨운 자식들. 감정의 쓰레기통이 되는 딸과 아빠의 모든 면을 증오하면서도 이를 반복하는 아들. 그가 결혼해 또다시 자신의 아내에게 폭력을 행사하고 (언제나) 뒤늦게 눈물을 흘리며 참회한다면? 세상에서 가장 상투적인 한국 가족 서사의 완성이다.

‘해방은 예전부터 스스로 했다’는 엄마의 말에 감탄했다. 그녀에겐 지금보다 더 나은 삶을 살 권리, 지금보다 더 나은 스스로를 발견할 권리가 있다. 정상 가족 이데올로기가 이를 가로막을 수는 없을 것이다. 이혼은 고통과 폭력이 재생산되는 것을 막는 훌륭한 방법이 될 수 있다. 해방은 그녀를 위한 일이기도 하지만, 자식인 나를 위한 일이기도 하다. 하지만 또 한편 해방은 많은 위험을 내포한다. 누구도 영원히 혼자 지낼 수는 없다. 사람은 쉽게 병들거나 다치고, 그렇지 않다고 해도 혼자서 나약해지는 순간이 많으니까. 해방이 공고하려면 어떤 형태로든 새로운 공동체가 필요하다. 아빠는 늘 엄마 친구들을 “쓰레기 같다”라고 말했지만 내가 알기로 엄마가 가장 힘들 때 그녀를 보살핀 건 그도 나도 아닌 그녀의 친구들이었다.

가족의 의미는 빠르게 변하고 있다. 얼마 전 출간된 김하나· 황선우의 책 〈여자 둘이 살고 있습니다〉(위즈덤하우스)처럼 혼자도 아니고 결혼도 아닌, 새로운 형태의 공동체를 찾으려는 노력은 계속되리라. 가족이라는 것이 일단 소속되면 절대로 벗어날 수 없는 영속적인 연대체가 아니라는 사실을 많은 사람들이 깨닫게 되었으니까.

물론 혈육을 대체할 만큼 단단한 공동체는 쉽게 주어지지 않을 것이다. 좋은 공동체는 그저 발견되지 않고 구성원들 각각이 그것을 가꾸는 과정 속에서 더딘 속도로 만들어질 터이다. 그러므로 우리가 함께하기를 선택했다면, 선택한 이상 사랑하자고, 여러 번 실망하고 질투하고 미워했다가 또다시 사랑하자고 말하고 싶다. 서로의 재능을 가장 먼저 알아보고 돌보면서, 망가진 부모를 대신해 서로를 키우면서. 내가 나를 믿기 전부터 서로를 믿어주면서 말이다.

‘화목한 가족’이라는 것이 주어지지 않았다면 스스로 만들어가면 된다. 나의 안전기지, 나의 베이스캠프. 나의 비빌 언덕이 될 새로운 공동체 말이다. 우리에겐 그럴 힘이 있다.

-

‘여성’ 방문 노동자가 날마다 겪는 일

‘여성’ 방문 노동자가 날마다 겪는 일

박수현 (다큐멘터리 감독)

바깥이 소란스러워 잠에서 깼다. 옆집에 누가 온 모양이었다. 잠결에 들리는 말들로 짐작하건대 이웃이 맡긴 매물의 재개발 건을 이야기하러 부동산에서 나온 듯했다. ‘서명을 해주셔야 ...

-

공동체는 사회를 구원하는가

공동체는 사회를 구원하는가

엄기호 (문화 연구자)

〈단속사회〉를 내고 나서 사람들은 종종 나를 ‘곁의 인문학자·사회학자’라고 소개한다. 상찬 같아서 감사하지만 그 자리에서 늘 우려를 전하곤 했다. 곁은 곁일 뿐 사회를 대체하는 것...

-

지금 페미니즘은 누구를 향해야 하는가

지금 페미니즘은 누구를 향해야 하는가

하미나 (페미당당 활동가)

조국 법무부 장관 이슈로 떠들썩했던 근래 계급 이슈는 다른 많은 사람에게 그랬던 것처럼 나를 자극했다. 우리 부모는 둘 다 초등학교도 제대로 마치지 못했다. 나는 농어촌전형으로 대...

-

우리가 페미니즘 운동을 하는 이유

우리가 페미니즘 운동을 하는 이유

하미나 (작가)

글쓰기 합평회 ‘하마글방’을 운영 중이다. 어느 날 친구가 물었다. “사람들은 도대체 왜 글을 써?” 그는 왜 사람들이 돈까지 내가면서 글방 밖에서는 읽힐 일도 거의 없는 글을 쓰...