미국 대학의 자살률 연구 가운데 가장 널리 알려진 것은 2001년 매사추세츠 주 최대 일간지 〈보스턴 글로브〉가 조사한 12개 명문대 자살률 비교 보고다. 이 보고서 통계에 따르면, MIT의 자살률은 학생 10만명당 14.6명이다. 1964년부터 2000년까지 MIT에서 47명이 자살했는데 이를 연평균으로 계산한 것이다. 1990~2000년 통계는 10.1명이다.

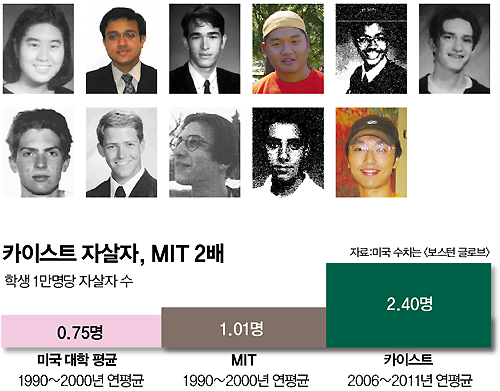

같은 방법으로 카이스트 자살률을 계산하면 올해 카이스트 자살률은 학생 10만명당 51명에 이른다. 15년 전 언론 보도에 나온 상황으로 회귀한 것이다(당시 카이스트 재학생 수는 지금의 절반 수준이었다). 2006년 서남표 총장 취임 이후에만 학생 10만명당 24명이다. 카이스트 재학생 수가 그동안 8000~1만 명까지 변동이 심했던 점을 감안하더라도 MIT보다 자살률이 적을 수는 없다.

무엇보다 MIT는 변화하고 있다. MIT 대학 당국의 변화를 이끈 것은 아이러니하게도 한국인 학생의 자살 사건이었다. 서 총장이 MIT 교수에서 물러나기 1년 전인 2000년 4월 MIT 기숙사의 한 방에서 화재가 났다. 한국인 학생 엘리자베스 신이 잠긴 방 안에서 화상을 입었고 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 사망한 학생은 몇 차례 자살 시도를 했고, 교직원에게 자신이 ‘우울증을 겪고 있고 자살하고 싶다’는 이메일을 보냈다.

신씨의 학부모는 MIT를 상대로 소송을 걸었다. 학교가 학생의 심리 상태를 잘 알고 있으면서도 관리를 소홀히 했다는 것이다. 이 소송은 대학가뿐만 아니라 미국 사회 전체의 이슈가 되었다. 〈보스턴 글로브〉 〈뉴욕 타임스〉 등 주요 신문은 “MIT에 자살 문화가 있다”라고 공격했다. 앞서 등장한 〈보스턴 글로브〉의 비교 연구에서 MIT의 자살률은 다른 대학보다 2배 이상 높았다. 학생 10만명당 자살자 수 비교에서 하버드 대학은 7.4명, 코넬 대학은 5.7명이었다.

MIT의 초기 대응은 카이스트 총장단과 비슷했다. MIT 변호사들은 “일련의 자살과 대학 정책 사이에는 인과관계가 없다”라고 주장했다. “일반적으로 자살은 남학생이 많고, 공대생의 경우에 많다. MIT는 남학생이 많은 공과대학이다. 이런 편차를 고려하지 않고 일반 종합대학과 싸잡아 자살률을 비교하는 것은 통계학적 오류다”라며 신문 기사를 논박하기도 했다.

지리한 법정 공방 끝에 MIT는 엘리자베스 신의 부모에게 소정의 위자료를 주었고, 소는 취하됐다. 이 사건 이후 MIT는 학생 상담을 강화했다. 이런 노력 덕분인지 2000년대에 들어 MIT의 자살은 줄었고, 자살 최고 대학이란 오명은 요즘 코넬 대학이 듣고 있다.