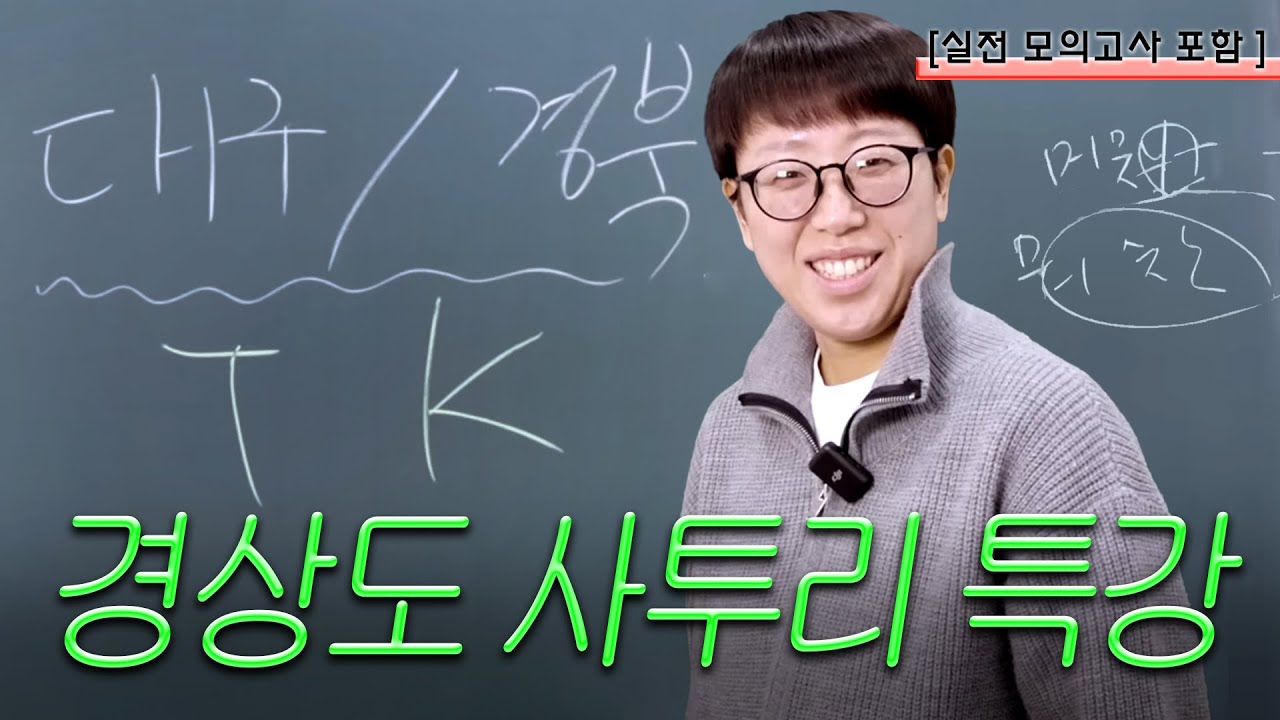

‘미디어 사투리’라는 말이 있다. 영화나 드라마의 등장인물이 구사하는 과장되거나 어색한 사투리를 일컫는 말이다. 예전에는 촌스러운 이미지가 강했다면 요샌 힙하고 쿨하다는 이미지가 더해졌다. (원인을 분석하는 순간 유행이 지나간다는데 아무튼) 드라마 속 어색한 경상도 사투리 연기가 밈이 되고, 이를 해설하는 유튜브 채널 ‘하말넘많’의 영상이 조회수 150만을 넘으면서 정점을 찍었다. 전조도 있었다. 유튜브 채널 ‘피식대학’의 경상도 호소인 캐릭터나 개그맨 김대희의 50대 아저씨 부캐 ‘꼰대희’가 대표적이다.

지방 사람으로서 유행이 마냥 반갑지만은 않다. 낄낄 웃으며 콘텐츠를 보다가도 턱턱 걸리는 순간을 만난다. 요즘 표현으로 ‘떡상한’ 콘텐츠를 보면 지역 출신이거나(하말넘많), 원주민에 준하는 사투리를 구사하거나(꼰대희), 그도 아니면 신조어를 만들어 개그 소재로 삼고 있다(피식대학). 무엇이든 내가 평소 쓰는 말을 누군가는 신기해한다는 것 자체가 썩 기분 좋진 않다. 서울에서 종종 겪는 “블루베리 스무디 발음해봐”가 떠오르기도 한다.

사투리가 젊은 세대 사이에서 인기를 끄는 가장 큰 이유는 점점 더 낯설어지고 있어서가 아닐까. 인구의 절반이 수도권에 모여 사는데 나머지 절반이 쓰는, 심지어 다 다르게 쓰는 말이 신기할 수 있겠다 싶다. 사실 나와 내 주변도 콘텐츠가 묘사하는 진한 사투리는 잘 쓰지 않는다. 한 친구는 ‘30대인 우리는 선택적 사투리 사용에 최적화된 세대’라고 말했다. 사회복지사인 친구는 “50대 노숙인 남성을 상대할 때 쓰는 강한 억양의 사투리가 따로 있다”라고 덧붙였다. 그러고 보니 나도 시장에서 100원 단위를 깎을 때 사투리를 화려하게 쓰는 편이다.

지역 언론 종사자로서 고민스러운 지점도 있다. 사투리를 낯설게 느끼는 이들이 는다는 건 인구 감소로 인한 지역 소멸이 가속화되고 있다는 뜻이기 때문이다. 지역에서 삶을 꾸려나가며 언어로 동화되는 이들이 줄어드는 게 피부로 느껴진다. 경북 지역이나 고령의 취재원을 인터뷰하고는 표준어로 바꿔 쓸지, 그대로 옮기며 괄호 안에 해석을 달지 애매할 때가 그렇다. 세대 간 사용하는 말의 간격이 벌어지고, 사투리가 갖는 지역 고유성이 옅어지는 데 언론의 역할과 책임은 없을까 생각하다가도 나부터 어르신들 말이 낯설어 눈알을 굴린다.

사투리의 소멸, 지역 언론이 할 일은?

쏟아지는 콘텐츠가 사투리를 신기한 것으로 다룰 때 지역 언론의 과제는 지역의 보편성을 부여잡는 일일 테다. 지역의 말과 일상을 다룬 콘텐츠로, 지역성을 특별함으로 다루는 콘텐츠와 경쟁해야 한다. 내가 속한 대구·경북 독립언론 〈뉴스민〉은 기사에 사투리, 말맛을 담는 방법을 궁리한다. 농민, 상인, 정치인같이 사람을 다룰 때 특히 영상을 활용하려 한다. 대구의 인구 감소 지역, 경북의 선거 민심 같은 아이템을 취재할 때도 꼭 카메라를 챙긴다.

거스를 수 없는 흐름 속에서 사투리가 맞이하는 변화 혹은 소멸을 막을 순 없겠지만, 지역 언론이 그 속도를 늦출 수 있진 않을까. 경남 지역 사투리를 소재로 한 〈거제신문〉의 연재 기사 ‘사투리가 살아야 지역이 산다(2022)’는 머리말에 이렇게 썼다. “(이 기획은) 사투리가 살아야 지역이 살고, 지역 풀뿌리 언론이 바로 서야 우리나라 언론의 미래가 있다는 〈거제신문〉의 의지이기도 하다.” 연재 기사 이후 제목이나 강조 부분, 단신 기사에서 사투리를 사용하고 있다는 소식이 반갑다. ‘미디어 사투리’ 붐을 타고 더 많은 지역 언론이 새로운 시도를 하길 기대해본다.

-

소멸 위기에 빠진 ‘나의 살던 고향’

소멸 위기에 빠진 ‘나의 살던 고향’

변진경 기자

많은 이들처럼, 오래전 고향을 떠났다. 유년기 전부를 보낸 곳이지만 언젠가부터 왕래가 끊겼다. 어릴 적 친구를 만나러 가끔 갔지만 그 친구들도 예전 나처럼 고향을 떠났다. 남아 있...

-

서울과 비서울, 그리고 대구와 경북 [미디어 리터러시]

서울과 비서울, 그리고 대구와 경북 [미디어 리터러시]

김보현 (<뉴스민> 기자)

솔직히 말하면, 대구·경북 매체 〈뉴스민〉으로 이직할 때 나의 고려 사항에 경북은 없었다. 경북으로 취재를 간다거나 경북 주재 기자가 될 가능성은 상상하지 않았다.이직한 지 며칠 ...

-

‘서울에서 쓰겠지’ 하다가 놓친 게 얼마나 많았는지 [미디어 리터러시]

‘서울에서 쓰겠지’ 하다가 놓친 게 얼마나 많았는지 [미디어 리터러시]

김보현 (<뉴스민> 기자)

“전국 이슈를 지역 이슈로 확장해봐.” 회의 도중 푸르밀이 사업종료를 발표했다는 기사를 던지며 편집장이 말했다. 포털 뉴스스탠드에 걸려 있는 걸 보고 별 생각 없이 넘긴 그 뉴스였...

-

지역 언론이 살아남기 위한 몇 가지 방법 [미디어 리터러시]

지역 언론이 살아남기 위한 몇 가지 방법 [미디어 리터러시]

김보현 (〈뉴스민〉 기자)

매주 월요일 아침 8시50분, 뉴스레터를 발송한다. 이름은 ‘친절한 김 기자’. 지난주 대구경북 뉴스 중 하나를 꼽아 취재 후기나 비화 같은 걸 취재기자에게 질문하고 쓴다. 아이템...

-

지역 언론이 이야기판을 까는 이유 [미디어 리터러시]

지역 언론이 이야기판을 까는 이유 [미디어 리터러시]

김보현 (<뉴스민> 기자)

올해 초 ‘씨부려대구’라는 코너를 시작했다. 20~30대 패널들이 이태원 참사, 교권 침해 문제 같은 시사 현안부터 연애, 부동산 같은 잡담까지 주제를 정해 토론한다. 시민단체 활...