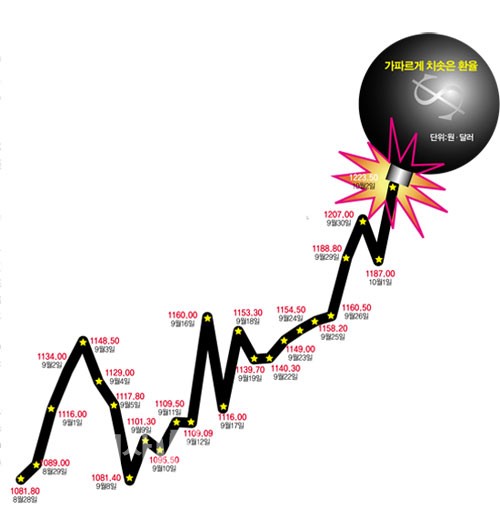

10월2일 외환시장은 외환 전문가의 예측과 정반대로 움직였다. 미국 구제금융 법안이 상원을 통과하고 한국 정부가 수출 중소기업의 유동성 해소를 위해 은행에 50억 달러를 푼다는 호재가 전해졌지만, 원·달러 환율이 36.50원이나 급등한 12 23.50원까지 치솟은 것이다. 이는 2003년 4월25일(1237.80 원) 이후 5년5개월 만에 최고치다.

환율이 가파르게 치솟는 것도 견디기 어렵지만, 외환시장이 롤러코스터 장세를 보이는 것은 더 고통스러운 일이다. 원·달러 환율은 9월 한 달간 여섯 번이나 하루에 20원 이상씩 오르내렸다. 특히 9월16일에는 50.91원 올랐고, 17일에는 44.00원이 내렸으며, 18일에는 37.30원이 다시 올랐다. 10월 들어서도 1일 20원 떨어지더니 2일에는 36.50원이나 올랐다.

환율이 급등락을 보이는 것은 기본적으로 달러 수급이 매우 불안하기 때문이다. 무역수지 적자가 날로 확대되고, 세계 경제가 불황에 빠지는 징후가 뚜렷한 구조적 요인에다 미국발 신용위기가 덮친 탓이다. 시장에서는 달러를 사려는 수요만 있을 뿐 공급은 씨가 말랐다. 특히 ‘키코’(환 헤지용 파생상품) 옵션의 청산과 관련한 달러화 수요는 가뜩이나 심각한 달러 기근을 부채질할 수밖에 없다. 원·달러 환율이 더 오르면 옵션 거래 청산 기업이 늘 것이고, 이럴 경우 청산 규모만큼 달러 수요가 새로 생겨나기 때문이다. 이렇게 수요가 많지만 대표적 달러 공급 주체인 은행은 하루짜리 달러 차입으로 근근이 버티는 실정이다. 결국 국제 금융시장의 신용 경색이 현저히 누그러져야 국내 시장의 ‘달러난’이 해소될 것이고, 이것은 미국발 금융위기의 수습 양상과 직결된다.

이런 상황에서 한국 정부의 외환시장 개입은 역효과를 낼 수 있다. 한 금융 전문가는 “소나기가 맹렬히 올 때는 그냥 맞을 뿐 도리가 없다. 비가 그친 후 옷도 말리고 집수리도 해야 한다”라고 비유하며 급등하는 환율은 이미 정부의 능력 밖에 있다고 지적한다. 한 외환 딜러도 “외환 보유액이 6개월 동안 246억 달러나 줄어들어 2400억 달러를 밑도는 상황에서 실탄을 쏟아붓는 것은 시장 불안을 잠재우기는커녕 도리어 키울 뿐이다”라고 반응한다. 외환보유액은 환투기 세력으로부터 한국을 지키는, 그야말로 최후의 보루이므로 외환 유동성을 확보하는 것이 가장 중요하다는 지적이다.

외환 전문가 사이에 “지금은 환율 전망이 무의미하다”라는 말이 나오는 것도 현재의 신용 경색 현상이 서막에 불과하다는 현실 인식에서다. 아직은 월가의 위기가 전세계에 어떻게 비화할지 가늠조차 할 수 없는 상황에서 외화 곳간마저 비면 아무런 방어를 할 수 없다는 위기의식이 한껏 발동된 것이다.

결국 낙관적으로 보더라도 외환시장은 미국발 위기가 진정되리라 보이는 연말까지 극심한 급등락 장세를 보일 것으로 예측된다. 끝이 안 보이는 금융 혹한기에 정부도 은행도 기업도 장기전을 각오하고 참고 아낄 수밖에 없을 듯하다. 한 외환 딜러 말마따나 잔인한 계절이다.