유병언 전 회장에 대한 수사는 ‘검찰과 경찰의 공동묘지’라 불러도 될 것 같다. 변사체를 발견하고도 40일간 방치한 경찰이나, 유병언 전 회장이 머문 별장을 덮치고도 코앞에서 놓친 검찰의 무능함에 보수 신문마저 수뇌부 책임론을 거론하며 한탄할 정도다.

유 전 회장이 짚고 다닌 지팡이는 수거한 뒤 옮기는 과정에서 경찰이 아예 분실했다. 뒤늦게 특공대까지 투입해 호들갑을 떤 경찰이 공개한 유 전 회장 안경도 매실밭 주인의 것으로 밝혀져 연거푸 망신을 당했다. 결국 순천경찰서장과 전남경찰청장이 직위해제되었다.

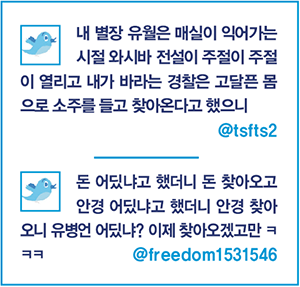

검찰의 뒷북 수사도 만만치 않다. 지난 6월26일 비서 신 아무개씨로부터 “5월25일의 검찰 수색 당시 유 전 회장이 벽장 안에 숨어 있었다”는 진술을 받아놓고도 한 달간 숨겨왔다. 검찰은 이 같은 진술을 경찰에 알려주지도 않았다. 찰떡 공조라던 검경은 맹탕 공조였다. 박근혜 대통령이 “유병언을 못 잡는 것은 말이 안 된다”라며, 다섯 차례나 언급했는데, 드러난 실상을 보면 못 잡은 게 ‘말이 된다’.

무능 검찰에 대한 비난이 일자, 최재경 인천지검장이 사표를 냈다. 특별수사팀장인 김회종 2차장, 정순신 특수부장, 주영환 외사부장 등 수사팀 간부 검사 3명이 낸 사표를 최 검사장이 반려했다고 한다. 주 부장은 ‘우리가 남이가! 김기춘 실장 갈 데까지 가보자!’라는 금수원의 플래카드를 내려달라고 구원파에 전화를 건 장본인이다.

여론이 들끓을 것 같으면, 아랫사람이 사표를 쓰거나 직위해제당하며 ‘빡’ 틀어막고, 잠잠해지면 당황하지 말고 아무 일도 없었다는 듯이 ‘끝’! 여러 차례 보아온 검경 잔혹사다. 이번에도 그렇게 끝날 수 있을까?